आधुनिक भारत के इतिहास में, अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अपने साथ पीड़ा और गर्व दोनों लाया। उसके अनेकों मोड़ से गुज़र से एक नया भारत उभरा। अब हम पढ़ेंगे (१) १८५७ का विद्रोह, (२) १८५७ पश्चात भारत, (३) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में

FREE PT APP | CURRENT AFFAIRS Home All Posts Shrutis Power of 10 | CIVILS TAPASYA Home Tapasya Annual Prep - TAP GS-Study Mat. Exams Analyses Downloads | APTITUDE Power of Apti | TEST SERIES | CONTRIBUTE | TESTIMONIALS | PREMIUM PT GURUKUL | PRABODHAN Mastercourse | C.S.E. Self-Prep Online | SANDEEP SIR Site Youtube

A. १८५७ का विद्रोह (प्रथम स्वतंत्रता संग्राम)

A.1 प्रस्तावना

वह पहला स्थानीय विद्रोह जिसने भारत में ब्रिटिश शासन हेतु गंभीर खतरा उत्पन्न कर दिया इसे अलग-अलग इतिहासकारों ने अनेक नामों से वर्णित किया है (अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार)। इनमें 'सिपाही विद्रोह', 'महान विद्रोह' और '1857 का विद्रोह' शामिल हैं। अधिकांश भारतीय इसे ‘प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम' कहना पसंद करते हैं। निःसंदेह यह ब्रिटिश साम्राज्य की कई दशकों की सामाजिक और आर्थिक नीतियों के विरुद्ध भारतीय जन भावना का प्रस्फुटन था। विद्रोह तक, ब्रिटिश कई दंगे और कबीलाई लड़ाईयों को दबाने में सफल हुए थे, या 1857 के ग्रीष्म माह तक उनको कुछ सुविधाएँ या छूट देकर सफल रहे थे। यह संघर्ष वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy

[##book## सिविल्स तपस्या प्रारम्भ] [##diamond## कोर्स पंजीयन] [##commenting## वार्तालाप फोरम]

A.2 कारण

हालाँकि 1857 के भारतीय विद्रोह का तात्कालिक कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों द्वारा प्रयोग किये गए हथियारों में एक छोटा सा परिवर्तन था, इसके कई अन्य धार्मिक और आर्थिक कारण थे जिनके कारण यह विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नई पद्धति की 1853 एनफील्ड राइफल में उन्नयन किया था, जिसमें चर्बीयुक्त कागज़ कारतूसों का उपयोग किया जाता था। कारतूसों को खोलने के लिए और उन्हें राइफल में भरने के लिए सिपाहियों को कागज को चबाना पड़ता था, और उसे अपने दांतों से फाड़ना पड़ता था।

1856 में इस प्रकार की अफवाहें फैलना शुरू हुईं कि कारतूसों पर लगी हुई चर्बी गौमांस वसा और सूअर के मांस की चर्बी के मिश्रण से बनी हुई थी; निश्चित ही हिंदू धर्म में गौमांस का सेवन निषिद्ध है, जबकि सूअर के मांस का सेवन इस्लाम के अनुसार हराम है। इस प्रकार, इस छोटे से परिवर्तन से ब्रिटिशों ने हिंदू और मुस्लिम, दोनों सैनिकों को गंभीर रूप से आहत कर दिया था। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी थे। ब्रिटिशों की ‘कालातीत सिद्धांत’ (विलय सिद्धांत / Doctrine of Lapse) नीति के अनुसार गोद लिए हुए बच्चे सिंहासन के उत्तराधिकारी बनने के लिए अपात्र थे। इस सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिशों ने अनेक रियासतों का विलय कर लिया था। यह अनेक रियासतों में उत्तराधिकार को नियंत्रित करने का एक प्रयास था, जो ब्रिटिश सत्ता से नाममात्र के लिए स्वतंत्र थे।

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जमींदारों की जमीन बडे़ पैमाने पर जब्त की थी, और उसे किसानों को वितरित कर दिया था। हालांकि उन्होंने किसान समुदाय पर भारी कर भी अधिरोपित कर दिए थे। इसके कारण किसान और जमींदार दोनों नाराज थे। अवध विशेष रूप से अस्थिर था क्योंकि अवध से बड़ी संख्या में सिपाही ब्रिटिश सेना में थे, और इसने उनके परिवारों को सीधे प्रभावित किया।

- [col]

- ब्रिटिशों के सुधारवादी उत्साह ने भी संकट को भड़काने में और अधिक योगदान दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई धार्मिक प्रथाओं और परंपराओं को प्रतिबंधित कर दिया, जिनमें सती प्रथा या विधवाओं को पति की चिता के साथ जलाना शामिल था, इसके कारण अनेक हिंदुओं का गुस्सा उबल रहा था। कंपनी ने जाति व्यवस्था को भी कमजोर करने का प्रयास किया, जो प्रबोधन के बाद की ब्रिटिश संवेदनाओं को अन्यायपूर्ण प्रतीत हो रही थी। इसके अतिरिक्त, ब्रिटिश अधिकारियों और धर्म प्रचारकों ने हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों के बीच ईसाई धर्म का उपदेश देना शुरू किया, साथ ही धर्म परिवर्तन भी शुरू हो गया थे। भारतीयों को लगने लगा, और यह तार्किक भी था, कि हमारे धर्मों पर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा आक्रमण किया जा रहा था।

- अंततः सभी जातियों और धर्मों के भारतीयों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों के दमन और उनके द्वारा किये जाने वाले अपमान की अनुभूति होने लगी। कंपनी के जो अधिकारी भारतीयों को गलियां देते थे या उनकी हत्या भी कर देते थे, उन्हें षायद ही उचित सजा मिलती थी; यदि उनपर मुकदमे चलाये भी जाते थे, तो भी उन्हें दोषी करार दिया जाना दुर्लभ था, और जो अपील करने में सक्षम थे, वे लगभग अनिश्चित समय तक अपील करते रहते थे। ब्रिटिशों के बीच जातीय श्रेष्ठत्व की सामान्य भावना ने देशभर के भारतीयों को आक्रोशित कर दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीतियां भी व्यापक और प्रचलित असंतोष का कारण बन गई थीं।

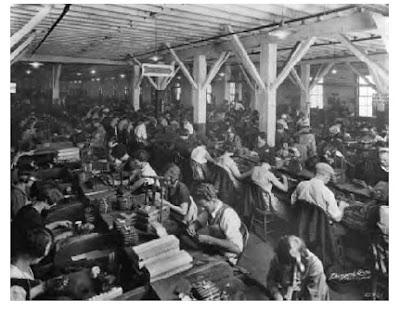

- किसान उच्च राजस्व की मांग और राजस्व संग्रहण की कठोर नीति के कारण व्यथित थे। शिल्पकार और कारीगर भारत में आयात होने वाले सस्ते ब्रिटिश विनिर्मित माल के कारण तबाह हो गए थे, जिसके कारण उनके हाथ से बने सामान निर्माण की दृष्टि से भी महंगे हो गए थे। जो लोग धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य करके उदर निर्वाह करते थे उनका निर्वाह का स्रोत ही नष्ट हो गया था क्योंकि पुराने शासक वर्ग के प्रतिस्थापित होने के कारण उन्हें प्राप्त होने वाला राजाश्रय समाप्त हो चुका था। भ्रष्ट और अनुत्तरदायी प्रशासन ने लोगों के दुखों में और अधिक वृद्धि की थी।

अतः सारे कारकों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत कर सकते हैंः

- [message]

- अंग्रेज़ों द्वारा आर्थिक उत्पीड़न

- अंग्रेज़ों भू-राजस्व नीति और कानून व्यवस्था एवं प्रशासन

- भारतीय इतिहास पर श्रेष्ठता की ब्रिटिश प्रवृत्ति

- क्षेत्रों पर अधिकार करने की ब्रिटिश नीति - अवध का अधिग्रहण और विलय की नीति ने प्रांतीय शासकों को नाराज कर दिया

- विद्रोह का तात्कालिक कारण सेना की बदतर स्थिति के कारण उनमें उत्पन्न अंसतोष था

- इनफील्ड राइफल को शामिल करना जिसके कारतूसों में स्नेहक आवरण था जो जानवरों के मांस से बना था (हिंदू और मुसलमान दोनों आहत थे क्योंकि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती थीं)

- ईसाई धर्म के प्रसार का भय

A.3 विद्रोह की शुरुआत

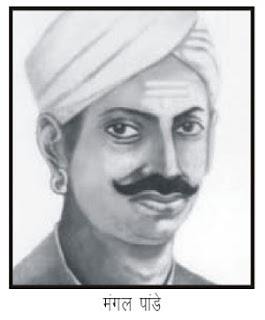

29 मार्च 1857 को 34 रेजीमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर में परेड़ के दौरान दो ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया। मौजूद भारतीय सिपाहियों ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से इन्कार कर दिया। हालांकि उसे बाद में गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला और फांसी दे दी गई।

29 मार्च 1857 को 34 रेजीमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने बैरकपुर में परेड़ के दौरान दो ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया। मौजूद भारतीय सिपाहियों ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया और मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से इन्कार कर दिया। हालांकि उसे बाद में गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला और फांसी दे दी गई।

यह खबर जंगल की आग की तरह देश की सभी छावनियों में फैल गई और जल्द ही देशव्यापी सिपाही विद्रोह लखनऊ, अम्बाला, बहरामपुर और मेरठ में फैल गया।

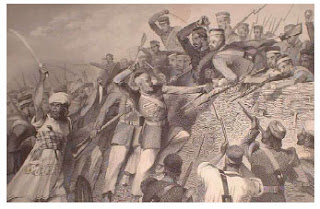

10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने नई इनफील्ड राइफल के कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया। नागरिकों के साथ सैनिकों ने एक क्रोधोन्मन नारा लगाया-मारो फिरंगी को। उन्होंने जेल तोड़ दी यूरोपीय महिला और पुरुषों को मार डाला उनके घरों को जला दिया और दिल्ली की ओर बढ़ चले। अगली सुबह दिल्ली में मार्च करते सैनिकों की उपस्थिति स्थानीय सैनिकों के लिए एक संकेत थी। उन्होंने भी विद्रोह कर दिया शहर पर कब्जा कर लिया और 80 वर्षीय वृद्ध बहादुरशाह जफर को भारत का सम्राट घोषित कर दिया।

दिल्ली पर कब्जा करने के एक महीने के भीतर विद्रोह देश के अन्य भागों में भी फैल गया जैसे - कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी। किसी भी नेता के न होने के कारण विद्रोही भारतीय समाज के पारंपरिक नेताओं के पास गए। कानपुर में अंतिम पेशवा बाजी राव 11 के दत्तक पुत्र-नाना साहेब ने सैनिकों का नेतृत्व किया। झाँसी में रानी लक्ष्मी बाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल और बरेली में खान बहादुर अन्य नेतृत्वकर्ता थे। यद्यपि ब्रिटिश शासक के खिलाफ एक सामान्य घृणा के अलावा विद्रोहियों का कोई राजनीतिक विचार या भविष्य के लिए कोई निश्चित दृष्टि नहीं थी। वे सभी अपने अतीत के कैदी थे और प्रमुखतः अपनी खोई सुविधाओं को पुनः प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह आश्चर्य की बात नहीं कि वे नए राजनीतिक क्रम को समझ पाने में असमर्थ साबित हुए। जॉन लारेंस ने सत्य कहा है कि ‘‘अगर उनमें से एक भी योग्य नेता हुआ होता तो हम लोग पूर्ण रूप से हार चुके होते।’’ This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy

A.4 विद्रोह का विस्तार

1857 के विद्रोह के उत्केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झाँसी और बिहार के आरा थे। दिल्ली में नाममात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह के पास था परंतु वास्तविक नेतृत्व सैनिकों के एक विचारमंच के पास था जिसका नेतृत्व सेनापति बख्त खान कर रहे थे, जिन्होंने बरेली की टुकड़ियों का नेतृत्व किया और उन्हें दिल्ली लाये। ब्रिटिश सेना में वे केवल तोपखाने में एक सामान्य सैनिक थे। इस विचारमंच में दस सदस्य थे जिनमें से छह सदस्य सेना से थे और अन्य चार सदस्य अन्य नागरिक विभागों से थे। सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। यह विचारमंच ‘‘दिल्ली की सरकार के सम्राट के नाम से‘‘ राज्य के सभी कार्य करता था। हालांकि बहादुर शाह के कमजोर व्यक्तित्व, उनकी वृद्धावस्था और नेतृत्व गुणों के अभाव ने विद्रोह के मुख्य केंद्र में एक राजनीतिक दुर्बलता निर्मित की और इसके कारण इस विद्रोह को काफी क्षति हुई।

1857 के विद्रोह के उत्केंद्र दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झाँसी और बिहार के आरा थे। दिल्ली में नाममात्र और प्रतीकात्मक नेतृत्व सम्राट बहादुर शाह के पास था परंतु वास्तविक नेतृत्व सैनिकों के एक विचारमंच के पास था जिसका नेतृत्व सेनापति बख्त खान कर रहे थे, जिन्होंने बरेली की टुकड़ियों का नेतृत्व किया और उन्हें दिल्ली लाये। ब्रिटिश सेना में वे केवल तोपखाने में एक सामान्य सैनिक थे। इस विचारमंच में दस सदस्य थे जिनमें से छह सदस्य सेना से थे और अन्य चार सदस्य अन्य नागरिक विभागों से थे। सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते थे। यह विचारमंच ‘‘दिल्ली की सरकार के सम्राट के नाम से‘‘ राज्य के सभी कार्य करता था। हालांकि बहादुर शाह के कमजोर व्यक्तित्व, उनकी वृद्धावस्था और नेतृत्व गुणों के अभाव ने विद्रोह के मुख्य केंद्र में एक राजनीतिक दुर्बलता निर्मित की और इसके कारण इस विद्रोह को काफी क्षति हुई।

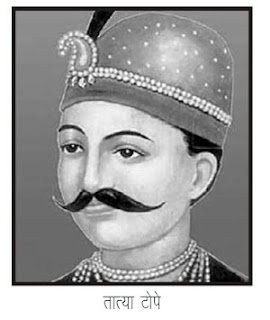

कानपुर में बाजी राव द्वितीय के दत्तक पुत्र अंतिम पेशवा नाना साहेब ने विद्रोह का नेतृत्व किया। उन्होंने अपने सैनिकों की सहायता से ब्रिटिशों को कानपुर से बाहर कर दिया और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया। उसी समय उन्होंने बहादुर शाह को भारत का सम्राट स्वीकार किया और स्वयं को उनका गवर्नर घोषित किया। नाना साहिब की ओर से लड़ते हुए युद्ध की मुख्य ज़िम्मेदारी नाना साहेब के सबसे विश्वस्त सैनिकों में से एक, तात्या टोपे, के कंधों पर थी। कानपुर पर कब्जे के दौरान नाना साहिब के वफादार सैनिकों ने उस क्षेत्र में छिपी ब्रिटिश सेना पर आक्रमण किया। अंततः अनेक ब्रिटिश सैनिक या तो बंदी बना लिए गए या वे युद्ध में मारे गए (बाद में ये हत्याएं ब्रिटिशों के लिए दिल्ली सहित विद्रोह के अन्य केंद्रों पर बडे़ पैमाने पर नरसंहार करने का बहाना बनीं)। जब तक ब्रिटिश सेनाएं कानपुर पहुंचीं तब तक तात्या टोपे और नाना साहेब शहर छोड़ चुके थे। परंतु 1857 का विद्रोह अभी समाप्त नहीं हुआ था। तात्या टोपे ने कहीं अधिक श्रेष्ठ ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अपना युद्ध जारी रखा। नवंबर 1857 आते-आते उन्होंने काफी बड़ी सेना इकठ्ठा कर ली थी, जिनमें से अनेक लोग ग्वालियर के विद्रोही थे, और कानपुर को वापस पाने का एक दुःसाहसी प्रयास किया। यह एक भीषण युद्ध था परंतु इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की विजय हुई। विद्रोह का कानपुर संस्करण इसीके साथ लगभग समाप्त हो गया। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy

तात्या टोपे ने फिर से सेना एकत्रित की, व एक समय पर तो उन्होंने झाँसी की प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई के साथ हाथ भी मिलाया, जिनकी अंततः युद्ध में मृत्यु हुई।

तात्या टोपे ने फिर से सेना एकत्रित की, व एक समय पर तो उन्होंने झाँसी की प्रसिद्ध रानी लक्ष्मीबाई के साथ हाथ भी मिलाया, जिनकी अंततः युद्ध में मृत्यु हुई।

उन्होंने विभिन्न छोटे राजाओं के साथ मिलकर ब्रिटिशों के विरुद्ध अपना गुरिल्ला अभियान लगभग एक वर्ष तक जारी रखा। उन्होंने ब्रिटिश सेना के विरुद्ध बनास नदी के तट पर सांगानेर के निकट युद्ध किया और अन्य स्थानों के साथ ही छोटा उदयपुर में भी ब्रिटिशों के विरुद्ध युद्ध किया। ऐसे प्रत्येक युद्ध के बाद वे अपनी सेना का पुनर्गठन करते रहे। फिर भी उत्तर और मध्य भारत के अधिकांश क्षेत्रों में विद्रोह को कठोरता से कुचलने के साथ ही वह समय दूर नहीं था जब अपनी दुर्जेय सैन्य क्षमताओं के साथ ब्रिटिश तात्या टोपे सहित अंतिम विद्रोहियों को पकड़ सके। इसके अतिरिक्त तात्या टोपे की सेना बिखर चुकी थी और क्षीण हो चुकी थी। मुख्यधारा इतिहासकारों के दस्तावेजों के अनुसार अंततः एक सहयोगी द्वारा धोखा देने पर अप्रैल 1859 में उन्हें बंदी बना लिया गया, और एक छोटे सैन्य मुकदमे के बाद 18 अप्रैल को ब्रिटिशों द्वारा उन्हें फांसी दे दी गई।

नाना साहेब को कानपुर में पराजित किया गया। वे अंत तक दुःसाहसी बने रहे और उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इंकार कर दिया, और 1859 के प्रारंभ में छिप कर नेपाल चले गए, उसके बाद उनके बारे में फिर कोई जानकारी नहीं मिली।

लखनऊ में बेगम हज़रत महल ने अपने युवा पुत्र बिरजिस कद्र को अवध का नवाब घोषित कर दिया और विद्रोह का नेतृत्व किया। लखनऊ में सिपाहियों की सहायता से और अवध के जमींदारों और कृषकों की सहायता से बेगम ने ब्रिटिशों के विरुद्ध एक पुरज़ोर आक्रमण किया। शहर छोड़ने को मजबूर ब्रिटिशों ने स्वयं को रेज़ीडेंसी भवन में सुरक्षित रूप से बंद कर लिया। अंत में रेज़ीडेंसी का अधिग्रहण असफल हुआ, और छोटी ब्रिटिश सेना ने अनुकरणीय धैर्य और साहस के साथ युद्ध किया।

1857 के विद्रोह के महानतम सेनापतियों में से एक और संभवतः भारतीय इतिहास की महानतम नायिकाओं में से एक थी झाँसी की युवा रानी लक्ष्मीबाई।

- [col]

- 1842 में मणिकर्णिका, जो नाम उन्हें उनके माता-पिता द्वारा दिया गया था, का विवाह झाँसी के महाराजा राजा गंगाधर राव के साथ हुआ, और उसके बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया, एक ऐसा नाम जो इतिहास में स्वर्णाक्षरों लिखा जाना था और जिसे बहुत सम्मान प्राप्त होना था। 1851 में इस युगल को एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने दामोदर राव रखा, परंतु दुर्भाग्यवश उनके इस शिशु की मृत्यु चार महीने की आयु में ही हो गई। शिशु अवस्था में अपने पुत्र की मृत्यु के बाद राजा और लक्ष्मीबाई ने गंगाधर राव के चचेरे भाई के आनंद राव नामक पुत्र को गोद लिया और उसका नाम पुनः दामोदर राव रखा।

- इस दत्तक ग्रहण समारोह के साक्षी एक ब्रिटिश राजनीतिक अधिकारी भी थे। राजा गंगाधर राव ने इस ब्रिटिश अधिकारी को एक पात्र भी दिया जिसमें अनुरोध किया गया था कि झाँसी की सत्ता लक्ष्मीबाई को उनके जीवन-पर्यंत प्रदान की जाये। नवंबर 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के अधीन ब्रिटिशों ने विलय का सिद्धान्त यह कहते हुए अनुप्रयुक्त कर दिया कि वे इस दत्तक पुत्र को राजा के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं देंगे और झाँसी का ब्रिटिश प्रदेश में विलय करेंगे।

- अपने प्रदेश के बारे में ब्रिटिशों द्वारा किये जा रहे इस पक्षपात के प्रतिक्रियास्वरुप लक्ष्मीबाई ने एक ब्रिटिश वकील की सलाह प्राप्त की और यह अनुरोध किया कि उनके मामले की सुनवाई लंदन में की जाए। इस अनुरोध को खारिज कर दिया गया। ब्रिटिशों ने झाँसी के राज्य आभूषण अधिग्रहित कर लिए और 1854 में लक्ष्मीबाई को 60,000 रुपये का निवृत्ति वेतन प्रदान किया और उन्हें अपना महल और किला छोड़ने का आदेश दिया। वे रानी महल नामक महल में चली गईं, जिसे अब एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

महल से निष्कासित किये जाने के बाद भी लक्ष्मीबाई झाँसी की ब्रिटिश अधिग्रहण से रक्षा करने के प्रति दृढ़ थीं। लक्ष्मीबाई ने अपनी स्थिति को सुरक्षित करना शुरू किया और पुरुषों और महिलाओं की एक सेना बनाई जिन्हें युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता था।

महल से निष्कासित किये जाने के बाद भी लक्ष्मीबाई झाँसी की ब्रिटिश अधिग्रहण से रक्षा करने के प्रति दृढ़ थीं। लक्ष्मीबाई ने अपनी स्थिति को सुरक्षित करना शुरू किया और पुरुषों और महिलाओं की एक सेना बनाई जिन्हें युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण दिया जाता था।

उसके बाद युवा रानी ने अपनी शक्ति विद्रोहियों के साथ लगाने का निर्णय लिया, और अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते हुए वीरतापूर्वक लडीं। उनकी वीरता, साहस और सैन्य कौशल के किस्सों ने उनके देशवासियों को आज तक प्रेरित किया है। एक भीषण युद्ध, ‘‘जिसमें महिलाऐं भी आक्रमण करती हुई और गोलाबारूद वितरित करती हुई देखी जा रहीं थीं, के बाद ब्रिटिश सेनाओं द्वारा झाँसी के बाहर खदेड़ दिए जाने के बाद रानी ने अपने अनुयाइयों को यह शपथ दिलाई कि ‘‘अपने स्वयं के हाथों से हम अपनी आजादशाही (स्वतंत्र शासन) को दफन नहीं करेंगे।‘‘ तात्या टोपे और अपने विश्वासपात्र अफगान अंगरक्षकों की सहायता से उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिशों के वफादार महाराजा सिंधिया ने रानी के विरुद्ध लड़ने का प्रयास किया परंतु उनकी अधिकांश सेना रानी के साथ जा कर मिल गई। सिंधिया ने आगरा में अंग्रेज़ों की शरण ली।

16 जून 1858 को सेनापति रोज़ की सेना ने मोरार पर कब्जा कर लिया। उसी वर्ष के 17 जून को ग्वालियर के फूल बाग के निकट कैप्टेन हेनगे के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने भारतीय सेना का सामना किया, जिसका नेतृत्व लक्ष्मीबाई कर रहीं थीं, जब वे इस क्षेत्र को छोड़ने का प्रयास कर रहे थे। घुडसवार की पोशाख में पुरुष वेशभूषा में शस्त्रों से पूरी तरह से सुसज्जित, अपने नवजात पुत्र को पीठ पर बाँध कर घोडे पर सवार लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश सेना पर आक्रमण करना शुरू किया। ब्रिटिशों ने प्रति आक्रमण किया और लक्ष्मीबाई बुरी तरह से जख्मी हो गई। चूंकि वे नहीं चाहती कि ब्रिटिश उनके शरीर पर कब्जा करें अतः उन्होंने एक सन्यासी को उन्हें दफनाने के लिए कहा। 18 जून 1858 को उनकी मृत्यु पर उनके शरीर को उनकी इच्छा के अनुसार दफन कर दिया गया। लक्ष्मीबाई की मृत्यु के तीन दिन बाद ब्रिटिशों ने ग्वालियर के दुर्ग पर कब्जा कर लिया।

सभी कोर्स द्विभाषी है - हिंदी माध्यम छात्रों हेतु सर्वश्रेष्ठ | Courses for UPSC IAS preparations : One Year course Two year course Three year course

बिहार में विद्रोह के मुख्य संगठक 80 वर्ष के वृद्ध कुंवर सिंह थे, जो आरा के निकट जगदीशपुर के एक विध्वस्त और असंतुष्ट जमींदार थे। वे संभवतः इस विद्रोह के सबसे असाधारण सैन्य नेता और रणनीतिकार थे। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह विद्रोह के एक अन्य असाधारण नेता थे। वे मद्रास के रहने वाले थे जहां उन्होंने सशस्त्र विद्रोह के उपदेश देना शुरू किया था। जनवरी 1857 में वे उत्तर की ओर फैजाबाद आ गए जहाँ उन्होंने ब्रिटिश सेना की एक कंपनी के विरुद्ध बडे़ पैमाने पर युद्ध किया, जो उन्हें राजद्रोह के उपदेश से रोकने के लिए भेजी गई थी। मई में जब आम विद्रोह भड़क उठा, तो वे अवध में इसके एक सर्वमान्य नेता के रूप में उभरे। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy

हालांकि विद्रोह के महानतम नायक वे सिपाही थे जिनमें से कइयों ने युद्धभूमि में अदम्य साहस का परिचय दिया और जिनमें से हजारों ने निस्वार्थ भावना से अपने जीवन का बलिदान दिया। अन्य किसी भी बात से भी अधिक यह उनका दृढ़ संकल्प और बलिदान ही था जिसके कारण ब्रिटिश शासन भारत से लगभग निष्कासित होने की कगार पर आ गया था। देशभक्ति के इस संघर्ष में यहां तक कि उन्होंने अपने गहरे धार्मिक मतभेदों का भी बलिदान कर दिया।

A.5 अनेकों बगावतें, ग़दर व विद्रोह

A.6 विद्रोह की कमज़ोरियाँ और निर्णायक अंत

1857 का विद्रोह देश के व्यापक प्रदेश में व्याप्त था और यह काफी लोकप्रिय भी था। हालांकि यह पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी समुदायों और वर्गों को अपने आगोश में नहीं ले पाया। दक्षिण भारत और अधिकांश पश्चिमी और पूर्वी भारत अपेक्षाकृत शांत रहा। अनेक भारतीय राज्यों के शासकों और बडे़ जमींदारों ने इसमें शामिल होने से इंकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने इस विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशों की सक्रिय रूप से सहायता की। वास्तव में, भारत के केवल एक प्रतिशत प्रधान ही इस विद्रोह में शामिल हुए गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी भी की थी कि ‘‘ये शासक और प्रधान उस तूफान के लिए बांध साबित हुए जो अन्यथा हमें एक विशाल लहर में बहा ले जाता।‘‘ हालांकि मद्रास, बंबई, बंगाल और पश्चिमी पंजाब में प्रचलित भावना इस बात के अनुकूल थी कि ये क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत रहे।

1857 का विद्रोह देश के व्यापक प्रदेश में व्याप्त था और यह काफी लोकप्रिय भी था। हालांकि यह पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी समुदायों और वर्गों को अपने आगोश में नहीं ले पाया। दक्षिण भारत और अधिकांश पश्चिमी और पूर्वी भारत अपेक्षाकृत शांत रहा। अनेक भारतीय राज्यों के शासकों और बडे़ जमींदारों ने इसमें शामिल होने से इंकार कर दिया। इसके विपरीत उन्होंने इस विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशों की सक्रिय रूप से सहायता की। वास्तव में, भारत के केवल एक प्रतिशत प्रधान ही इस विद्रोह में शामिल हुए गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी भी की थी कि ‘‘ये शासक और प्रधान उस तूफान के लिए बांध साबित हुए जो अन्यथा हमें एक विशाल लहर में बहा ले जाता।‘‘ हालांकि मद्रास, बंबई, बंगाल और पश्चिमी पंजाब में प्रचलित भावना इस बात के अनुकूल थी कि ये क्षेत्र अपेक्षाकृत शांत रहे।

अधिकांश संपत्तिशाली वर्ग या तो विद्रोहियों के प्रति उदासीन थे या उनके विरुद्ध सक्रिय रूप से शत्रुतापूर्ण थे। यहां तक कि अवध अनेक तालुकदार (बडे जमींदार), जो विद्रोह में शामिल हुए थे, उन्होंने भी विद्रोह का साथ तब छोड़ दिया जब सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी संपत्तियां उन्हें वापस कर दी जाएँगी। इसके कारण अवध के किसानों और सैनिकों के लिए दीर्घकालीन गुरिल्ला अभियान जारी रखना काफी कठिन हो गया। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy

साहूकार, जो ग्रामीणों के आक्रमणों के मुख्य लक्ष्य थे, स्वाभाविक रूप से विद्रोह के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। धीरे-धीरे व्यापारी भी विमुख होते गए। विद्रोही युद्ध के लिए धन जुटाने के लिए उनपर भारी कर अधिरोपित करने के लिए या सेना को भोजन प्रदान करने के लिए उनके खाद्यान्न भंडारों पर कब्जा करने के लिए मजबूर थे। आमतौर पर व्यापारी अपनी संपत्ति और वस्तुओं को छिपा कर रखते थे और वे विद्रोहियों को मुत आपूर्ति प्रदान करने से इंकार कर देते थे। बंगाल के जमींदार, जो ब्रिटिशों द्वारा ही निर्माण किये गए थे, अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे। साथ ही बिहार के किसानों की उनके जमींदारों शत्रुता ने भी बंगाल के जमींदारों को भयभीत कर दिया था। उसी प्रकार, बंबई, कलकत्ता और मद्रास के बडे़ व्यापारियों ने भी ब्रिटिशों का इसलिए किया क्योंकि उन्हें मुख्य लाभ विदेशी व्यापार और ब्रिटिश व्यापारियों के साथ अच्छे संबंधों के कारण ही प्राप्त होता था।

- [col]

- आधुनिक शिक्षित भारतीय विद्रोहियों से उनके अंधविश्वासों के प्रति आग्रहों और प्रगतिशील सामाजिक उपायों के प्रति उनके विरोध के कारण उनसे घृणा करते थे। शिक्षित भारतीय अपने देश से पिछडे़पन को समाप्त करना चाहते थे। उनकी यह गलत धारणा थी कि ब्रिटिश शासन उन्हें आधुनिकीकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा, जबकि जमींदारों, पुराने शासकों और सामंतों और अन्य सामंती तत्वों के नेतृत्व में विद्रोही देश को पिछडेपन की ओर ले जायेंगे। उन्हें यह समझने के लिए आगे काफी दशक लगे कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में असमर्थ था, इसके विपरीत वह देश को और अधिक गरीबी में धकेल देगा और उसे पिछड़ा ही रखेगा। इस संबंध में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदृष्टा साबित हुए और उनके पास विदेशी शासन की बुराइयों, और उसे हटाने की आवश्यकता की बेहतर स्वाभाविक समझ थी। हालांकि शिक्षित प्रबुद्ध वर्ग के विपरीत वे इस बात को नहीं समझ सके कि देश विदेशी शासन का शिकार इसीलिए हुआ था क्योंकि वह अभी तक सडी गली और अप्रचलित प्रथाओं, परंपराओं और संस्थाओं से चिपका हुआ था।

- वे यह देखने में असफल रहे कि राष्ट्रीय निर्वाण वापस सामंतवादी साम्राज्य की ओर जाने से नहीं प्राप्त होगा बल्कि यह आधुनिक समाज, वैज्ञानिक शिक्षा और आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं की दिशा में आगे बढने से ही प्राप्त हो पायेगा। किसी भी सूरत में यह नहीं कहा जा सकता कि शिक्षित भारतीय राष्ट्र विरोधी या विदेशी शासन के प्रति वफादार थे। जैसे 1858 के बाद की घटनाओं ने दिखाया, वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक शक्तिशाली और आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाले थे। भारतीयों के बीच एकता का अभाव भारतीय इतिहास के इस कालखण्ड के दौरान अपरिहार्य था। आधुनिक राष्ट्रवाद अभी भी भारत में अज्ञात था। देशभक्ति का अर्थ था अपने छोटे से मोहल्ले, या क्षेत्र या अधिक से अधिक अपने राज्य के प्रति प्रेम। अखिल भारतीय हित और इस बात के प्रति जागरूकता, कि ये हित ही सभी भारतीयों को एक सूत्र में बांधे रखते हैं, अभी भी हमारे यहां आना बाकी थी। वास्तव में 1857 के विद्रोह ने सभी भारतीय लोगों को साथ लाने में और उनमें यह जागरूकता जगाने में कि वे सभी एक ही देश के निवासी हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

- अंत में, एक बढ़ती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद, और विश्व भर में उसकी शक्ति की ऊँचाई, और अधिकांश भारतीय राजाओं और सामंतों द्वारा किया गया उसका समर्थन, सैन्य दृष्टि से विद्रोहियों के लिए काफी मजबूत और अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। ब्रिटिश सरकार ने देश में मनुष्यों, धन और शस्त्रों की असंख्य आपूर्ति की, हालांकि बाद में भारतीयों को अपने स्वयं के दमन की संपूर्ण कीमत चुकानी पड़ी।

इतिहास ने हमें बार-बार यह दिखाया है कि एक शक्तिशाली कृत संकल्प शत्रु के विरुद्ध युद्ध केवल साहस के बूते पर ही नहीं जीता जा सकता, जिसने अपने प्रत्येक कदम की व्यवस्थित योजना बनाई हुई है। विद्रोहियों को प्रारंभिक आघात तब लगा जब 20 सितंबर 1857 को एक लंबे और भीषण युद्ध के बाद ब्रिटिशों ने दिल्ली पर कब्जा किया। वृद्ध सम्राट बहादुर शाह को बंदी बना लिया गया। शाही राजकुमारों को बंदी बनाकर वहीं निर्ममतापूर्वक उनकी हत्या कर दी गई। सम्राट पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें रंगून निष्कासित कर गया जहां 1862 में अपनी उस दुर्दशा पर विलाप करते हुए, जिसने उसे उसके जन्मस्थान के शहर से बहुत दूर दफन किया था, उनकी मृत्यु हुई। इसी के साथ मुगलों के उस महान घराने का अंत हुआ जिसकी अधिकांश महानता औरंगजेब के बाद ही नष्ट हो गई थी।

दिल्ली के पतन के साथ ही विद्रोह का केंद्रबिंदु ही नष्ट हो गया। विद्रोह के अन्य नेताओं ने वीरतापूर्ण परंतु असमान संघर्ष जारी रखा, जिसमें ब्रिटिशों ने उनके विरुद्ध शक्तिशाली आक्रमण किये। जॉन लॉरेंस, आउट्रम, हेवलॉक, नील कैंपबेल और ह्यूग रोज कुछ ऐसे ब्रिटिश सेनापति थे जिन्हें इस अभियान के दौरान सैन्य प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। एक के बाद एक इस विद्रोह के सभी महान नेताओं का पतन हुआ।

[##book## सिविल्स तपस्या प्रारम्भ] [##diamond## कोर्स पंजीयन] [##commenting## वार्तालाप फोरम]

[##book## सिविल्स तपस्या प्रारम्भ] [##diamond## कोर्स पंजीयन] [##commenting## वार्तालाप फोरम]

1859 के अंत तक भारत पर ब्रिटिशों का अधिकार पूर्णतः पुनः प्रस्थापित हो गया, परंतु विद्रोह पूरी तरह बेकार नहीं गया। यह हमारे इतिहास का श्रेष्ठ मील का पत्थर है। हालांकि यह पुराने तरीकों से और पारंपरिक नेतृत्व के अधीन भारत को बचाने का एक अतिसाहसिक प्रयास था, फिर भी यह भारतीय लोगों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद से स्वतंत्रता के लिए किया गया पहला संघर्ष था। इसने आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy

1857 के ओजस्वी और देशभक्तिपूर्ण संघर्ष, और इसके पहले की विद्रोहों की श्रृंखला ने भारत के लोगों के दिलोदिमाग पर एक अविस्मरणीय छाप छोडी है, इसने ब्रिटिश शासन के विरोध की बहुमूल्य स्थानीय परंपराओं की स्थापना की है, और बाद के स्वतंत्रता के संघर्ष में एक सर्वकालिक प्रेरणा स्रोत का कार्य किया है। इस विद्रोह के नायक शीघ्र ही देश भर में पारिवारिक नाम बन गए, हालांकि उनके नामों के उच्चारण मात्र से शासकों की त्योरियां चढ़ जाती थीं।

A.7 19वीं और 20वीं सदी के अन्य आंदोलन

आदिवासी आंदोलन

जातीय आन्दोलन व किसान आन्दोलन

A.9 उन दिनों का भारत

[##book## सिविल्स तपस्या प्रारम्भ] [##diamond## कोर्स पंजीयन] [##commenting## वार्तालाप फोरम]

[##link## Read this in English] [##diamond## Go to PT Gurukul for best online courses]

[next]

Lecture continues here ...

B. १८५७ पश्चात का भारत

B.1 प्रस्तावना

1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को एक ज़ोरदार झटका दिया और इसके पुनर्गठन को अनिवार्य बना दिया। भारत की संरचना और नीतियों में, विद्रोह के बाद के दशकों में सरकार ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकार के परिवर्तन में अधिक महत्वपूर्ण भारत में उपनिवेशवाद के एक नये चरण का उद्घाटन था।

1857 के विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश प्रशासन को एक ज़ोरदार झटका दिया और इसके पुनर्गठन को अनिवार्य बना दिया। भारत की संरचना और नीतियों में, विद्रोह के बाद के दशकों में सरकार ने महत्वपूर्ण परिवर्तन किये। भारतीय अर्थव्यवस्था और सरकार के परिवर्तन में अधिक महत्वपूर्ण भारत में उपनिवेशवाद के एक नये चरण का उद्घाटन था।

19वीं सदी के उत्तरार्ध ने औद्योगिक क्रांति के गहन प्रसार को देखा। धीरे-धीरे यूरोप, अमेरिका और जापान जैसे अन्य देशों का औद्योगीकरण होने लगा और दुनिया की अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन के निर्माण और वित्तीय सर्वोच्चता का अंत हो गया। पूंजी निवेश के लिए कच्चे माल और बाज़ार के लिए दुनिया भर में तीव्र प्रतिस्पर्धा अब शुरू हो गई। ताजा औपनिवेशिक वर्चस्व के लिये खुले क्षेत्र दुर्लभ हो गये। अतः काॅलोनियों और अर्ध-काॅलोनियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़कर और कड़ी हो गयी। नए देशों से विश्व पूंजीवाद में अपनी प्रमुख स्थिति के लिए एक चुनौती से सामना होने के कारण, ब्रिटेन ने अपने मौजूदा साम्राज्य पर अपना नियंत्रण मजबूत करने के लिए और इसे आगे बढ़ाने के लिए एक ज़ोरदार प्रयास शुरू किया। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy

इसके अलावा, 1850 के बाद ब्रिटेन की एक बहुत बड़ी राशि भारत सरकार के रेल्वे व ऋणों में निवेषित थी, व कुछ राषि चाय बागानों, कोयला खनन, जूट मिलों, जहाजरानी, व्यापार, व बैंकिंग में निवेश की गई थी। आर्थिक और राजनीतिक खतरों से इस ब्रिटिश पूंजी को सुरक्षित रखना अब ज़रूरी हो गया था। भारत में ब्रिटिश शासन और भी अधिक मजबूती से संभालना आवश्यक था। नतीजतन शाही नियंत्रण और साम्राज्यवादी विचारधारा की एक नए सिरे से शुरूआत हुई जो इन राजप्रतिनिधियों जैसे लिटन, डफरिन, लैंसडाउन, एल्गिन और सब से अधिक कर्ज़न की प्रतिक्रियावादी नीतियों में परिलक्षित हुआ। (Lytton, Dufferin, Lansdowne, Elgin, Curzon)

B.2 अंग्रेज़ प्रशासन में वैधानिक परिवर्तन

1858 में संसद के एक अधिनियम ने भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी। भारत पर अधिकार पहले कंपनी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के निदेशकों द्वारा किया जाता था, वहीं अब यह शक्ति भारत के लिए एक परिषद द्वारा समर्थित एक ‘राज्य के सचिव’ द्वारा प्रयोग की जाने वाली थी। राज्य के सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंड़ल के सदस्य थे और इस तरह वे संसद के प्रति जिम्मेदार थे। इस प्रकार भारत में परम शक्ति ब्रिटिश संसद के साथ बनी रही।

1858 में संसद के एक अधिनियम ने भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दी। भारत पर अधिकार पहले कंपनी और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के निदेशकों द्वारा किया जाता था, वहीं अब यह शक्ति भारत के लिए एक परिषद द्वारा समर्थित एक ‘राज्य के सचिव’ द्वारा प्रयोग की जाने वाली थी। राज्य के सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंड़ल के सदस्य थे और इस तरह वे संसद के प्रति जिम्मेदार थे। इस प्रकार भारत में परम शक्ति ब्रिटिश संसद के साथ बनी रही।

इस अधिनियम के तहत सरकार द्वारा पहले की ही तरह गवर्नर जनरल (जिसे वायसराॅय या सरकार के निजी प्रतिनिधि का खिताब दिया गया था) के द्वारा चलाई जाती थी। समय बीतने के साथ वायसराॅय की स्थिति नीति-निर्माण एवं निष्पादन के मामले में ब्रिटिश सरकार के मुकाबले में कम होती गई। राज्य के सचिव ने प्रशासन के सूक्ष्मतम विवरण को नियंत्रित किया। इस प्रकार भारतीय मामलों पर अंतिम और विस्तृत नियंत्रण और दिशा, लंदन (भारत से हजारों मील दूर) से आया करती थी। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत, भारतीय राय का प्रभाव पहले की तुलना में सरकार की नीति पर और भी कम पड़ा। दूसरी ओर, ब्रिटिश उद्योगपतियों, व्यापारियों और बैंकरों के भारत सरकार पर प्रभाव में वृद्धि हुई। भारतीय प्रशासन 1858 से पहले की तुलना में और अधिक प्रतिक्रियावादी (reactionary) बन गया व उदारवाद (liberalism) का ढ़ोंग भी अब धीरे-धीरे छोड़ दिया गया।

1858 के भारतीय परिषद अधिनियम ने गर्वनर जनरल को एक कार्यकारी परिषद प्रदान की जिसके सदस्य विभागों के प्रमुख थे व गर्वनर-जनरल के सलाहकार भी थे। परिषद अनेक मुद्दे मताधिकार से तय करती थी किंतु इन्हें गवर्नर जनरल खारिज़ भी कर सकते थे।

1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने गवर्नर-जनरल की भारतीय परिषद का विस्तार किया। यह अब विधि-निर्माण हेतु इंपीरियल (शाही) विधान परिषद के रूप में जानी जाती थी। गवर्नर जनरल को उसकी कार्यकारी परिषद मे छह से बारह गैर-अधिकारी सदस्यों को जोड़ने की शक्ति दी गई थी जिनमें से कम से कम आधे भारतीय या अंग्रेज़ हो सकते थे। इंपीरियल विधान परिषद के पास कोई वास्तविक शक्तियां नहीं थी और इसे प्राथमिक या कमजोर संसद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह महज एक सलाहकार निकाय था। यह सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी महत्वपूर्ण उपायों (और किसी भी वित्तीय उपायों) पर चर्चा नहीं कर सकता था। इसका बजट पर भी कोई नियंत्रण नहीं था। यह प्रशासन की किसी कार्रवाई पर चर्चा नहीं कर सकता था और न ही सदस्यों को भी उनके बारे में सवाल पूछ सकता था। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy

दूसरे शब्दों में, विधान परिषद का कार्यपालिका पर कोई नियंत्रण नहीं था। इसके अलावा विधान परिषद द्वारा अनुमोदित कोई बिल तब तक एक अधिनियम नहीं बन सकता था जब तक उसे गवर्नर जनरल द्वारा पारित नहीं किया जाता। इस सब के शीर्ष पर, राज्य के सचिव इसके अधिनियमों को किसी भी रूप से अस्वीकार कर सकते थे। इस प्रकार, विधान परिषद का महत्वपूर्ण कार्य सरकारी उपायों को उसी हाल में और विधायी निकाय द्वारा पारित किया गया होने का स्वरूप देने के लिए गया था। सिद्धांत रूप में, गैर-सरकारी भारतीय सदस्यों को भारतीय विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए परिषद से जोड़ा गया था। लेकिन विधान परिषद के भारतीय सदस्यों की संख्या में कम थी और वे भारतीय लोगों द्वारा निर्वाचित नहीं थे। वे हमेशा प्रधानों, उनके मंत्रियों, बड़े जमींदारों, बड़े व्यापारियों, या सेवानिवृत्त वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों मे से गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किये जाते थे। वे भारतीय लोगों की या बढ़ती राष्ट्रवादी राय के प्रतिनिधि नहीं थे। भारत सरकार 1858 के पहले जैसी एक विदेशी तानाशाह के रूप में बनी रही। यह कोई दुर्घटना नहीं थी अपितु एक जागरूक नीति थी। चार्ल्स वुड, भारत के राज्य सचिव ने 1861 के भारतीय परिषद विधेयक को पेश करते हुए कहा था कि "हमारा अनुभव हमें सिखाता है कि जब एक प्रभावशाली जाति दूसरों पर राज करती है, तो तानाशही उसका सबसे न्यूनतम शोषक प्रकार है।"

B.3 प्रांतीय प्रशासन

ब्रिटिश राज ने भारत को प्रशासनिक सुविधा हेतु प्रांतों में विभाजित किया था, जिनमें से तीन - बंगाल, मद्रास व बम्बई की प्रेसीडेंसी के रूप में जाने जाते थे। प्रेसीडेंसी क्राउन द्वारा नियुक्त किये गये एक गवर्नर और उसकी तीन की कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित की जाती थी। प्रेसीडेंसी सरकारों के पास अन्य प्रांतीय सरकारों की तुलना में अधिक अधिकार और शक्तियां होती थी जो लेफ्टिनेंट गर्वनर व चीफ कमिश्नरों (आयुक्त) द्वारा प्रशासित होते थे।

1833 से पहले प्रांतीय सरकारों ने स्वायत्तता का आनंद लिया था पर कानून पारित करने की इनकी शक्ति छीन ली गयी थी जब और अब इनके खर्च पर सख्त केंद्रीय नियंत्रण था। लेकिन जल्द ही यह अनुभव हुआ कि भारत जैसे विशाल देश को सख्त केंद्रीयकरण के सिद्धांत पर कुशलता से प्रशासित नहीं किया जा सकता।

चरम केंद्रीयकरण की बुराई वित्त के क्षेत्र में सबसे स्पष्ट थी। देश भर में विभिन्न स्रोतों से राजस्व केंद्र पर एकत्र हुआ करते और उसके बाद प्रांतीय सरकारों के द्वारा वितरित किए जाते। केन्द्र सरकार ने प्रांतीय व्यय की छोटी से छोटी जानकारी पर सख्त नियंत्रण का प्रयोग किया लेकिन यह प्रणाली व्यवहार में काफी खर्चीली साबित हुई। केन्द्र सरकार का एक प्रांतीय सरकार पर राजस्व के कुशल संग्रह पर निगरानी रखना या उसके व्यय पर पर्याप्त नियंत्रण रखना संभव नहीं था। अधिकारियों ने इसलिए सार्वजनिक वित्त विकेंद्रीकृत करने का फैसला किया।

चरम केंद्रीयकरण की बुराई वित्त के क्षेत्र में सबसे स्पष्ट थी। देश भर में विभिन्न स्रोतों से राजस्व केंद्र पर एकत्र हुआ करते और उसके बाद प्रांतीय सरकारों के द्वारा वितरित किए जाते। केन्द्र सरकार ने प्रांतीय व्यय की छोटी से छोटी जानकारी पर सख्त नियंत्रण का प्रयोग किया लेकिन यह प्रणाली व्यवहार में काफी खर्चीली साबित हुई। केन्द्र सरकार का एक प्रांतीय सरकार पर राजस्व के कुशल संग्रह पर निगरानी रखना या उसके व्यय पर पर्याप्त नियंत्रण रखना संभव नहीं था। अधिकारियों ने इसलिए सार्वजनिक वित्त विकेंद्रीकृत करने का फैसला किया।

केंद्रीय और प्रांतीय वित्त अलग करने की दिशा में पहला कदम लॉर्ड मेयो द्वारा 1870 में लिया गया था। प्रांतीय सरकार को पुलिस, जेल, शिक्षा, चिकित्सा सेवा, और सड़क जैसी कुछ सेवाओं के प्रशासन के लिए केंद्रीय राजस्व की निश्चित रकम दी गई और उन्हे अपनी इच्छा से उनके प्रशासन के लिए कहा गया। लॉर्ड मेयो की इस विकेंद्रीकृत नीति को लाॅर्ड लिटन द्वारा 1877 में भूमि राजस्व, आबकारी, सामान्य प्रशासन, और कानून एवं न्याय जैसे कुछ अन्य मदों में विस्तारित किया गया। अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए एक प्रांतीय सरकार को, आबकारी करों, और आयकर जैसे कुछ स्रोतों से उस प्रांत से प्राप्त आय का एक निश्चित हिस्सा मिलता था। इन व्यवस्थाओं में आगे परिवर्तन 1882 में हुआ। प्रांतों के लिए निर्धारित अनुदान देना समाप्त हो गया और एक प्रांत को निश्चित स्रोतों और अन्य स्रोतों से आय का एक निश्चित हिस्सा या संपूर्ण आय दिया जाने लगा। इस प्रकार, राजस्व के सभी स्रोतों को अब तीन - सामान्य, प्रांतीय और केन्द्र-प्रांतों के बीच में बंटने वाला - भागों में बांट दिया गया।

वित्तीय विकेंद्रीकरण के विभिन्न उपायों का मतलब यह नहीं था कि वास्तव में असली प्रांतीय स्वायत्तता या प्रांतीय प्रशासन में भारत की भागीदारी की शुरुआत हुई। इन प्रशासनिक पुनर्गठनों का मुख्य उद्देश्य खर्च कम रखने के लिए और आय को बढ़ाना ही था। सिद्धांत और अभ्यास दोनों रूपों में, केंद्रीय सरकार सर्वोच्च बनी रही और प्रांतीय सरकारों पर अधिक प्रभाव और विस्तृत नियंत्रण जारी रहा। यह अपरिहार्य था, और केंद्रीय व प्रांतीय सरकारें पूरी तरह से राज्य और ब्रिटिश सरकार के सचिव के अधीन थीं। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy

सभी कोर्स द्विभाषी है - हिंदी माध्यम छात्रों हेतु सर्वश्रेष्ठ | Courses for UPSC IAS preparations : One Year course Two year course Three year course

B.4 स्थानीय निकाय (Local bodies)

वित्तीय कठिनाइयों ने नगर पालिकाओं और जिला बोर्ड़ों (मंड़लों) के माध्यम से स्थानीय सरकार को बढ़ावा देकर प्रशासन को विकेंद्रीकृत करने के लिए सरकार को मज़बूर किया। 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति ने धीरे-धीरे यूरोपीय अर्थव्यवस्था और समाज को बदल दिया। यूरोप में साम्राज्यवाद और आर्थिक शोषण के नए तरीकों के जन्म लेने के साथ भारत के साथ बढ़ते संपर्क ने अर्थव्यवस्था, स्वच्छता और शिक्षा के क्षेत्र में यूरोपीयों के कुछ तरीकों को भारत में प्रत्यारोपित किये जाने को आवश्यक बना दिया। इसके अलावा, बढ़ते भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने नागरिक जीवन में सुधार की शुरूआत की मांग की। इस प्रकार जनता ने स्वच्छता, शिक्षा, जल आपूर्ति, बेहतर सड़कें, और अन्य नागरिक सुविधाओं की ज़रूरत को तेज़ी से महसूस किया। सरकार अब इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी, लेकिन सेना और रेलवे पर भारी खर्च के कारण वित्त में विकार पहले से मौजूद थे। मौजूदा कराधान का बोझ पहले से ही गरीबों पर बहुत भारी था। इसे और बढ़ाने पर सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा होने की संभावना थी। नए करों के माध्यम से आय में वृद्धि नहीं हो सकी। दूसरी ओर सरकार विशेष रूप से उच्च वर्गों, ब्रिटिश सिविल सेवकों, बागान मालिकों और व्यापारियों को अप्रसन्न नहीं करना चाहती थी। अधिकारियों ने महसूस किया लोगों को नए करों के भुगतान पर दुख नहीं होगा अगर उन्हें पता चले कि उनके पैसे को उनके स्वयं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। इसलिए स्थानीय निकायों को स्थानीय करों के माध्यम से प्राप्त वित्त को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल आपूर्ति जैसी स्थानीय सेवाओं के लिए हस्तांतरित करने का फैसला किया गया। अंग्रेजों ने स्थानीय निकायों के गठन के लिए एक और कारण से दबाव बनाया था। प्रशासन के साथ कुछ भारतीयों को जोड़ कर उनके राजनीतिक रूप से असन्तुष्ट होने को रोका जा सकता था। यह सहयोग भारत में ब्रिटिश शक्ति के एकाधिकार को खतरे में ड़ाले बिना स्थानीय निकायों के स्तर पर हो सकता था।

वित्तीय कठिनाइयों ने नगर पालिकाओं और जिला बोर्ड़ों (मंड़लों) के माध्यम से स्थानीय सरकार को बढ़ावा देकर प्रशासन को विकेंद्रीकृत करने के लिए सरकार को मज़बूर किया। 19वीं सदी की औद्योगिक क्रांति ने धीरे-धीरे यूरोपीय अर्थव्यवस्था और समाज को बदल दिया। यूरोप में साम्राज्यवाद और आर्थिक शोषण के नए तरीकों के जन्म लेने के साथ भारत के साथ बढ़ते संपर्क ने अर्थव्यवस्था, स्वच्छता और शिक्षा के क्षेत्र में यूरोपीयों के कुछ तरीकों को भारत में प्रत्यारोपित किये जाने को आवश्यक बना दिया। इसके अलावा, बढ़ते भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन ने नागरिक जीवन में सुधार की शुरूआत की मांग की। इस प्रकार जनता ने स्वच्छता, शिक्षा, जल आपूर्ति, बेहतर सड़कें, और अन्य नागरिक सुविधाओं की ज़रूरत को तेज़ी से महसूस किया। सरकार अब इसे अनदेखा नहीं कर सकती थी, लेकिन सेना और रेलवे पर भारी खर्च के कारण वित्त में विकार पहले से मौजूद थे। मौजूदा कराधान का बोझ पहले से ही गरीबों पर बहुत भारी था। इसे और बढ़ाने पर सरकार के खिलाफ असंतोष पैदा होने की संभावना थी। नए करों के माध्यम से आय में वृद्धि नहीं हो सकी। दूसरी ओर सरकार विशेष रूप से उच्च वर्गों, ब्रिटिश सिविल सेवकों, बागान मालिकों और व्यापारियों को अप्रसन्न नहीं करना चाहती थी। अधिकारियों ने महसूस किया लोगों को नए करों के भुगतान पर दुख नहीं होगा अगर उन्हें पता चले कि उनके पैसे को उनके स्वयं के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। इसलिए स्थानीय निकायों को स्थानीय करों के माध्यम से प्राप्त वित्त को शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल आपूर्ति जैसी स्थानीय सेवाओं के लिए हस्तांतरित करने का फैसला किया गया। अंग्रेजों ने स्थानीय निकायों के गठन के लिए एक और कारण से दबाव बनाया था। प्रशासन के साथ कुछ भारतीयों को जोड़ कर उनके राजनीतिक रूप से असन्तुष्ट होने को रोका जा सकता था। यह सहयोग भारत में ब्रिटिश शक्ति के एकाधिकार को खतरे में ड़ाले बिना स्थानीय निकायों के स्तर पर हो सकता था।- [col]

- स्थानीय निकायों का पहली बार 1864 और 1868 के बीच गठन किया गया, लेकिन लगभग हर मामले में उनमें नामजद (दवउपदंजमक) सदस्य शामिल थे और वे जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में चलते थे। इसलिए स्थानीय निकायों ने स्वयं-सरकार का स्वरूप कभी नहीं लिया व न ही बुद्धिमान भारतीयों ने इसे ऐसे स्वीकार किया। उन्होंने इसे लोगों से अतिरिक्त करों की निकासी के साधन के रूप में देखा। एक बहुत संकोची कदम, लार्ड रिपन की सरकार द्वारा 1882 में लिया गया था।

- एक सरकारी संकल्प ने नीति निर्धारित की कि बड़े पैमाने पर ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से स्थानीय मामलों का प्रशासन होगा, जो गैर-अधिकारी सदस्यों के माध्यम से होगा। इन गैर-अधिकारी सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा जब अधिकारियों को आवश्यकता महसूस होगी तब किया जाएगा। प्रस्ताव ने स्थानीय निकाय के अध्यक्ष के रूप में एक गैर-सरकारी अधिकारी के चुनाव की अनुमति दी।

- लेकिन निर्वाचित सदस्य सभी जिला बोर्डों में और नगर पालिकाओं में अल्पमत थे, इसके अलावा चूँकि मतदान का अधिकार गंभीर रूप से प्रतिबंधित किया गया था अतः उनका चुनाव बहुत कम वोटरों द्वारा किया गया था। गैर-अधिकारी धीरे-धीरे नगर निगम समितियों के अध्यक्ष बन गये, हालांकि जिला अधिकारियों ने जिला बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना जारी रखा। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy

सरकार ने स्थानीय निकायों की गतिविधियों पर सख्त नियंत्रण करने के लिए और अपने स्वयं के विवेक पर उन्हें निलंबित करने का अधिकार अपने पास रखा। परिणामस्वरूप कलकत्ता, मद्रास और बंबई प्रेसीडेंसी शहरों को छोड़कर, स्थानीय निकायों ने सिर्फ सरकार के विभागों की तरह कार्य किया और स्थानीय स्वयं-सरकार के ये अच्छे उदाहरण नहीं थे। राजनैतिक रूप से जागरूक भारतीयों ने रिपन के प्रस्ताव का स्वागत किया और कालांतर में वे स्थानीय स्वयं सरकार के प्रभावी अंगों में तब्दील किया जा सकते हैं इस उम्मीद में इन स्थानीय निकायों में सक्रिय रूप से काम किया।

B.5 सेना में परिवर्तन

1858 के बाद भारतीय सेना को पुनर्गठित किया गया, क्योंकि सरकार को एक और ‘विद्रोह’ की पुनरावृत्ति रोकनी थी। शासक समझ रहे थे कि उनकी बंदूकें ही उनके राज की ठोस बुनियाद थीं। कई कदम भारतीय सैनिकों की विद्रोह करने की क्षमता को कम करने के लिए उठाए गये। सबसे पहले, सेना का वर्चस्व यूरोपीय शाखा द्वारा हो, यह आश्वस्त किया गया। सेना में भारतीयों का गोरों से अनुपात बंगाल सेना में एक से दो और मद्रास और बंबई सेनाओं में दो से पाँच पर तय किया गया था। इसके अलावा, यूरोपीय सैनिकों को महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थानों व पदों पर रखा गया था। महत्वपूर्ण तोपखाने और बाद में (20वीं सदी में) टैंकों और बख्तरबंद कोर यूरोपीय हाथ में विशेष रूप से रखे गए थे। अधिकारी कोर (बवतचे) से भारतीयों को अलग रखने की पुरानी नीति को सख्ती से बनाए रखा गया था। 1914 तक कोई भी भारतीय एक सूबेदार के पद से अधिक नहीं बढ़ सका था।

1858 के बाद भारतीय सेना को पुनर्गठित किया गया, क्योंकि सरकार को एक और ‘विद्रोह’ की पुनरावृत्ति रोकनी थी। शासक समझ रहे थे कि उनकी बंदूकें ही उनके राज की ठोस बुनियाद थीं। कई कदम भारतीय सैनिकों की विद्रोह करने की क्षमता को कम करने के लिए उठाए गये। सबसे पहले, सेना का वर्चस्व यूरोपीय शाखा द्वारा हो, यह आश्वस्त किया गया। सेना में भारतीयों का गोरों से अनुपात बंगाल सेना में एक से दो और मद्रास और बंबई सेनाओं में दो से पाँच पर तय किया गया था। इसके अलावा, यूरोपीय सैनिकों को महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थानों व पदों पर रखा गया था। महत्वपूर्ण तोपखाने और बाद में (20वीं सदी में) टैंकों और बख्तरबंद कोर यूरोपीय हाथ में विशेष रूप से रखे गए थे। अधिकारी कोर (बवतचे) से भारतीयों को अलग रखने की पुरानी नीति को सख्ती से बनाए रखा गया था। 1914 तक कोई भी भारतीय एक सूबेदार के पद से अधिक नहीं बढ़ सका था।एक ब्रिटिश-विरोधी विद्रोह में पुनः भारतीय सैनिक एकजुट ना हो जायें, अतः सेना के भारतीय खंड का निर्धारण ‘संतुलन और समबल’ या ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति से किया गया था।

- [message]

- जाति, क्षेत्र और धर्म के आधार पर भेदभाव की कोशिश सेना की भर्ती में की जाती थी।

- भारतीयों के ‘सामरिक’ (martial) और ‘गैर-सामरिक’ (non-martial) वर्गों में बंटे होने की एक मिथ्या बनाई गई।

- अवध, बिहार, मध्य भारत, और दक्षिण भारत के सैनिकों जिन्होंने पहली बार भारत की जीत में ब्रिटिश मदद की थी लेकिन बाद में 1857 के विद्रोह में भाग लिया था उन्हें ‘गैर-सामरिक’ घोषित किया गया। उन्हें अब एक बड़े पैमाने पर सेना में नहीं लिया गया।

- दूसरी ओर पंजाबी, गुरखा, और पठान जिन्होंने विद्रोह के दमन में सहायता प्रदान की थी उन्हें सामरिक घोषित किया गया और बड़ी संख्या में भर्ती की गई।

- 1875 तक ब्रिटिश भारतीय सेना के आधे सैनिक पंजाब से भर्ती किये गये थे। इसके अलावा, भारतीय रेजिमेंटों को विभिन्न जातियों और समूहों का मिश्रण बना दिया ताकि वे संतुलन बनाएं रखें।

- यह जाति-आधारित कार्य सैनिकों के बीच प्रोत्साहित किया गया जिससे उनमें सांप्रदायिक, जाति, आदिवासी और क्षेत्रीय वफादारी की भावना विकसित हो न कि राष्ट्रवाद की। उदाहरण के लिए जाति और सांप्रदायिक कंपनियां सभी रेजिमेंटों में शुरू किए गए।

चार्ल्स वुड, भारत के लिए राज्य सचिव, ने 1861 में वायसराय कैनिंग को लिखाः

‘‘मैं फिर से एक महान सेना नहीं देखना चाहता जिसे अपनी शक्ति में वैसा ही विश्वास हो कि वो एक साथ विद्रोह हेतु उठ खड़ी हो। अगर एक रेजिमेंट विद्रोह करे तो अगली रेजिमेंट को इतना मतभिन्न होना चाहिए कि वह इसे मारने के लिए तैयार हो’’।

‘‘मैं फिर से एक महान सेना नहीं देखना चाहता जिसे अपनी शक्ति में वैसा ही विश्वास हो कि वो एक साथ विद्रोह हेतु उठ खड़ी हो। अगर एक रेजिमेंट विद्रोह करे तो अगली रेजिमेंट को इतना मतभिन्न होना चाहिए कि वह इसे मारने के लिए तैयार हो’’।

इस प्रकार भारतीय सेना एक विशुद्ध रूप से भाड़े की सेना बनी रही। इसके अलावा हर प्रयास किया गया वे बाकी की जनसंख्या के जीवन और विचारों से अलग रहें। उन्हे हर-संभव तरह से राष्ट्रवादी विचारों से अलग रखा गया था। समाचार पत्र, पत्रिकाओं और राष्ट्रवादी प्रकाशनों को सैनिकों तक पहुँचने से रोका गया। बाद में यह नीति भारतीय सेना को लंबे समय तक और वर्गों में बांटने में विफल रही। ऐसे सभी प्रयासों ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

[##leaf## आधुनिक भारतीय रक्षा, सशस्त्र बल और अर्ध-सैनिक बलों के बारे में पढ़ें]

[##leaf## आधुनिक भारतीय रक्षा, सशस्त्र बल और अर्ध-सैनिक बलों के बारे में पढ़ें]

भारतीय सेना वक्त के साथ में एक बहुत महंगी सैन्य मशीन बन गयी। 1904 में भारतीय राजस्व का लगभग 52 प्रतिशत इसमें अवशोषित हुआ। इसका कारण सिर्फ एक नहीं था। भारत उस समय का सबसे बेशकीमती औपनिवेशिक कब्जा था। इसे लगातार रूस, फ्रांस और जर्मनी के साम्राज्यवाद की होड़ से बचाना था। इसलिए भारतीय सेना के आकार में एक बड़ी वृद्धि हुई। दूसरा, भारतीय सैनिकों को अकेले भारत की रक्षा के लिए नहीं बनाए रखा गया था। भारतीय सेना ब्रिटिश सत्ता का एशिया और अफ्रीका में संपत्ति के विस्तार और समेकन के लिए मुख्य साधन थी। अंततः, सेना के ब्रिटिश अनुभाग द्वारा भारत पर कब्जे रखने के रूप में यह देश भर में ब्रिटिश पकड़ की अंतिम गारंटी थी। इसकी लागत भारतीय राजस्व से निकलती थी और यह वास्तव में उन पर एक बहुत भारी बोझ था। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy

B.6 सार्वजनिक सेवाएं (Public Services)

अभी तक हमने देखा कैसे सरकार चलाने में भारतीयों का नियंत्रण नाममात्र था। कानून-व्यवस्था के नियमों को बनाने या निर्धारित करने की अनुमति भारतीयों को नहीं थी। यही नहीं, भारतीयों को नीतियाँ बनाने वाली नौकरशाही में भी कोई जगह नहीं मिली। जिन प्रशासनिक पदों में शक्ति और जिम्मेदारी होती थी उन सारे पदों पर भारतीय जन सेवा (भारतीय सिविल सर्विसेज) के सदस्य विराजमान थे। इनकी नियुक्ति लंदन में एक खुली वार्षिक परीक्षा के द्वारा होती थी। एक आम भारतीय इस वार्षिक परीक्षा में बैठ सकता था। रबिन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येन्द्रनाथ टैगोर पहले भारतीय बने जब 1863 में उन्होंने इस परीक्षा में सफलता हासिल की। हर साल एक-दो भारतीय इस बड़ी परीक्षा में सफलता हासिल कर तो लेते थे परन्तु अंग्रेज़ों के मुकाबले भारतीयों की संख्या काफी कम रहती थी। व्यवहार में यह परीक्षा भारतीयों के लिए बड़ी ही मुश्किल थी। इसके कई कारण थे जैसे इस परीक्षा का लंदन में होना और परीक्षा का अंग्रेजी भाषा माध्यम। इतना ही नहीं, यह परीक्षा लैटिन और यूनानी पाठों पर आधारित थी जिसे समझने के लिए विदेश में लम्बी और महँगी पढ़ाई करनी होती थी। 1878 में इस परीक्षा में बैठने की उम्र को 23 से घटा कर 19 वर्ष कर दिया गया। जब यह 23 साल के भारतीय परीक्षार्थियों के लिए मुश्किल थी, तो 19 साल के छात्रों के लिए असंभव-सी थी।

प्रशासन के अन्य विभागों में जैसे पुलिस, डाक, जनकार्य, दवाइयां, प्रौद्योगिकी और बाद में रेलवे, उच्च और अधिक आय वाले पद अंग्रेजो के लिए आरक्षित थे।

अंग्रेजी सरकार का ऐसा सामरिक व्यवहार आकस्मिक नहीं था। देश के शासकों को यह विश्वास था की अंग्रेजी बादशाहत को कायम रखने के लिए यह कदम जरुरी है। लार्ड किम्बर्ले (राज्य के सचिव) ने 1893 में यह बात कही “यह अपरिहार्य है कि भारतीय सिविल सेवा में यूरोपीय पर्याप्त संख्या में रहें”। वाइसराॅय लार्ड लैंसडाॅन ने जोर दिया “इस विशाल साम्राज्य को बनाए रखने के लिए यह बहुत जरुरी है की यह यूरोपीय हाथों में रहे”।

1918 तक भारतीय दबाव में विभिन्न प्रशासनिक सेवाओं का भारतीयकरण सम्भव हो सका। किंतु देश पर नियंत्रण और अधिकार रखने वाले पदों पर अभी भी अंग्रेजों का ही दबदबा था। लोगों ने जल्द ही यह समझ लिया कि प्रशासनिक सेवाओं के भारतीयकरण के बावजूद राजनैतिक तौर पर भारतीयों को कोई अधिकार नहीं था। जो भारतीय इन पदों पर नियुक्त किये गए थे वह उनके नुमांइदे थे जो भक्तिपूर्वक अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीतियों को पूरा कर रहे थे।

B.7 भारतीय रियासतों से सम्बन्ध

1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार ने अपनी नीति बदली। तब तक अंग्रेज़ भारत की विभिन्न रियासतों को हथियाने के हर मौके को भुनाने की कोशिश में लगे रहते। यह नीति 1857 में स्थगित कर दी गई। भारत के अधिकतर राज्यों ने न सिर्फ अंग्रेज़ी हुकूमत का साथ दिया बल्कि बाद में इस विद्रोह को दबाने में उनकी भरपूर मदद भी की। लार्ड कैनिंग जो उस समय के वाइसराय थे, उनके शब्दों में “इन्होंने तूफान में रुकावट का काम किया”। इसके मद्देनज़र अंग्रेज़ी सरकार ने इन राज्यों को न सिर्फ अपनी विरासत कायम रखने का भरोसा दिया बल्कि भविष्य में इन्हें विलय से अलग रखने का भी वादा किया। अंग्रेज़ सरकार ने यह भी सीख ली की भविष्य में यह छोटे रियासती राज्य किसी भी तरह के विद्रोह से निपटने में उनके मददगार साबित हो सकते हैं। 1860 में लार्ड कैनिंग ने लिखाः

1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार ने अपनी नीति बदली। तब तक अंग्रेज़ भारत की विभिन्न रियासतों को हथियाने के हर मौके को भुनाने की कोशिश में लगे रहते। यह नीति 1857 में स्थगित कर दी गई। भारत के अधिकतर राज्यों ने न सिर्फ अंग्रेज़ी हुकूमत का साथ दिया बल्कि बाद में इस विद्रोह को दबाने में उनकी भरपूर मदद भी की। लार्ड कैनिंग जो उस समय के वाइसराय थे, उनके शब्दों में “इन्होंने तूफान में रुकावट का काम किया”। इसके मद्देनज़र अंग्रेज़ी सरकार ने इन राज्यों को न सिर्फ अपनी विरासत कायम रखने का भरोसा दिया बल्कि भविष्य में इन्हें विलय से अलग रखने का भी वादा किया। अंग्रेज़ सरकार ने यह भी सीख ली की भविष्य में यह छोटे रियासती राज्य किसी भी तरह के विद्रोह से निपटने में उनके मददगार साबित हो सकते हैं। 1860 में लार्ड कैनिंग ने लिखाः

‘‘सर जॉन मैल्कम ने बहुत पहले यह कहा था की पूरे भारत को जिला-वार बना दिया जाए, तो तय नहीं है कि हमारी हुकूमत 50 साल से ज्यादा चले, पर अगर हम कुछ भारतीय राज्यों को राजनीति से दूर रख शाही उपकरण की तरह इस्तेमाल करें तो हम इस देश में तब तक राज कर सकते हैं जब तक हम नौसेनिक शक्ति में इनसे ऊपर रहें। इस राय में दम पहले भी था और हाल के घटनाक्रम ने हमें इस विषय पर विशेष नज़र डालने के लिए मजबूर कर दिया है’’।

[##book## सिविल्स तपस्या प्रारम्भ] [##diamond## कोर्स पंजीयन] [##commenting## वार्तालाप फोरम]

[##book## सिविल्स तपस्या प्रारम्भ] [##diamond## कोर्स पंजीयन] [##commenting## वार्तालाप फोरम]

इस वजह से इन रियासती राज्यों को अंग्रेजी हुकूमत के नुमाइंदों की तरह जीवित रखने का फैसला किया गया। इस पर अंग्रेज इतिहासकार पी.ई. राॅबर्टस् ने लिखा “राज्यों को सुरक्षा बांध की तरह सहेज कर बनाए रखना अंग्रेज़ सरकार की पहले से बनी एक नीति है।’’

- [col]

- स्थायीकरण रियासतों के लिए अंग्रेजों द्वारा बनायी हुई नीति का केवल एक पहलू था। इसके अलावा अंग्रेज़ों के लिए इन राज्यों की अधीनता भी एक प्रमुख उद्देश्य था। 1857 के विद्रोह से पहले भी अंग्रेजों ने इन राज्यों के अंदरूनी मसलों में दखलअंदाजी करते रहते थे। सैद्धान्तिक तौर पर यह राज्य उनके लिए सहायक किंतु संप्रभु शक्तियां थी।

- बदले में इन राज्यों को अंग्रेजी हुकूमत को सर्वोपरि शक्ति के रूप में मानना पड़ा। 1876 में महारानी विक्टोरिया ने अंग्रेजी हुकूमत की बादशाहत को साबित करने के लिए अपने आप को ‘‘भारत की साम्राज्ञी’’ का खिताब दे दिया। लाॅर्ड कर्ज़न ने बाद में यह साफ कर दिया कि यह राज्य अंग्रेजी सल्तनत के एजेंट मात्र हैं।

- भारतीय राजाओं ने भी इसमें हामी भरी ताकि उनका राज्य उनके पास रहने दिया जाये।

सर्वोच्च शक्ति होने के नाते अंग्रेज़ सरकार ने इन छोटे राज्यों के अंदरूनी मसलों में भी निगरानी करने का अधिकार बनाए रखा। दखलंदाजी न सिर्फ दैनिक काम काज में होती थी, बल्कि अंग्रेज़ सरकार राज्यों के मंत्रियों को रखने और हटाने में भी अपनी राय रखने लगी। कभी-कभी वे शासको की ताकतों को मिटा या दबा देते थे। उनका एक मकसद ये भी था कि राज्यों को आधुनिक करें जिससे कि उसे अंग्रेज़ी हुकूमत का हिस्सा बनाया जा सके। भारत में रेलवे, डाक, दूरसंचार, मुद्रा और आम आर्थिक जीवन शैली के विकास से उनके एकीक्रम और दखलअंदाजी को बढ़ावा मिल रहा था। अंग्रेज़ राजसी रियासतों में उठ रहे व्यापक लोकतांत्रिक व राष्ट्रवादी आंदोलनों से भी सचेत हो चुके थे। वे राजाओं को इन्हें कुचलने में मदद करते किंतु राजाओं की गंभीर प्रशासनिक चूकों को भी ठीक करने का प्रयास करते। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy

B.8 प्रशासनिक नीतियां

1857 के विद्रोह के बाद, अंग्रेजी सरकार का भारतियों के प्रति रवैया और नीतियां दोनों ही बदतर हो गए। 1857 तक जहाँ उनके कदम रुक-रुक कर ही सही पर भारत के आधुनिकीकरण की तरफ उठे, इस विद्रोह के बाद वो कदम प्रतिक्रियावादी बन गए थे। इतिहासकार पर्सिविअल स्पीयर के शब्दों में “भारत सरकार का विकास के साथ हनीमून समाप्त हो गया था”।

अब तक यह स्पष्ट है की प्रशासनिक व्यवस्था के दो मुख्य अंग सेना और सिविल सेवा को भारतीयों से दूर कर, उनकी अपने ही देश को चलने में हिस्सेदारी से वंचित कर दिया गया था। विद्रोह से पहले तक कम से कम बोल-चाल में अंग्रेज़ांे ने यह अफवाह फैला रखी थी की वह भारतीयों को शासन करने के प्रशिक्षण के बाद राजनितिक फैसले करने के योग्य बना कर देश उनके हाथो में दे देंगे परन्तु अब यह विचार प्रस्तुत किया जा रहा था की भारतीय निहित सामाजिक और सांस्कृतिक दोष के कारण देश चलाने के योग्य नहीं हैं और अंग्रेज सरकार को ही भारत में अनिश्चित काल तक भारत देश में शासन करना होगा। यह प्रतिक्रियावादी निति विभिन्न क्षेत्रों में नजर आने लगी थी।

B.9 बाँट कर राज करने की नीति (Divide and Rule)

अंग्रेज़ों ने भारत के राज्यों में एकता के अभाव का फायदा उठा कर और इन में फूट डाल कर कब्ज़ा किया था। 1870 के बाद उनकी यह नीति और विस्तृत हो गयी। उन्होंने राजाओं को लोगों के खिलाफ, प्रान्त को प्रान्त के खिलाफ, जाति को जाति के खिलाफ और समूह को समूह के खिलाफ और सबसे डरावनी बात, हिन्दू को मुस्लिम के खिलाफ भड़का दिया।

अंग्रेज़ों ने भारत के राज्यों में एकता के अभाव का फायदा उठा कर और इन में फूट डाल कर कब्ज़ा किया था। 1870 के बाद उनकी यह नीति और विस्तृत हो गयी। उन्होंने राजाओं को लोगों के खिलाफ, प्रान्त को प्रान्त के खिलाफ, जाति को जाति के खिलाफ और समूह को समूह के खिलाफ और सबसे डरावनी बात, हिन्दू को मुस्लिम के खिलाफ भड़का दिया।

1857 में हिन्दू-मुस्लिम एकता देख कर अंग्रेज़ काफी परेशान हो गए थे। उन्होंने बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलनों को रोकने के लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता को विखंड़ित करने की ठान ली थी। विद्रोह के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर मुस्लिमों की ज़मीन कब्जे में ली और हिदुओं को अपना चहेता घोषित कर दिया। 1870 के बाद उन्होंने इस नीति में बदलाव किया और उच्च और मध्यम वर्ग के मुस्लिमों को राष्ट्रवादी आन्दोलन के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया।

सरकारी नौकरियों के लोभ के जरिये अंग्रेजों ने धार्मिक मसलों पर पढ़े-लिखे भारतीयों में अलगाव बनाने की नीति अपनाई। औद्योगीकरण और करोबार के अभाव में पढ़े-लिखे भारतीयों के पास सरकारी नौकरी के सिवा और कोई रोजगार का अवसर नहीं था और इस तरह वह अंग्रेजों पर आश्रित हो चुके थे। भारतीयों के लिए चंद पद थे जिसको पाने के लिए प्रतियोगिता के भाव को अंग्रेजों ने नफरत, भेद भाव फैलाने में उपयोग किया। उन्होंने सरकारी नियुक्तियां करने में साम्प्रदायिका दर्षाते हुए हिंदुओं व मुस्लिमों को बांटने का पूरा कार्य किया। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy

B.10 शिक्षित भारतीयों से भेद-भाव

1857 और उससे पहले अंग्रेजों ने भारत में उच्च पढ़ाई के लिए कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में विश्वविद्यालय बनवाए। काफी अंग्रेज़ अधिकारियों ने इस बात की सराहना की कि शिक्षित भारतीयों ने 1857 की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था। परन्तु जैसे ही पढ़े-लिखे भारतीयों की तादाद बढ़ी, यह भारतीय अंग्रेजों के साम्राज्यवादी नीतियों के भेद समझने और जानने लगे, जिसके बाद उन्होंने शासन में भारतीय हिस्सेदारी की मांग उठानी शुरू कर दी। पढ़ेे-लिखे भारतीयों के प्रति अंग्रेज़ों के तेवर और तीखे तब हो गए जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई। इसके उपरांत अंग्रेजी सरकार ने उच्च शिक्षा को रोकना शुरू कर दिया और पढ़े-लिखे भारतीयों को ‘विद्रोही बाबू’ बुलाने लगे।

इस प्रकार अंग्रेज़ उन पढ़े-लिखे और पष्चिमी सभ्यता की समझ रखने वाले भारतीय समूह के बिलकुल खिलाफ हो गए। इन भारतियों के विकास की सोच अंग्रेजों के साम्राज्यवादी व्यवस्था के लिए एक खतरा थी। अपने इस कदम से अंग्रेज़ों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत के विकास की कोई भी संभावना अब अंग्रेज़ों की कार्यषैली से तो उपजने वाली नहीं थी।

B.11 ज़मींदारों के प्रति रवैया

जहाँ अंग्रेज़ शिक्षित भारतीयों से अपनी दूरी बरकरार रखे हुए थे, वहीं अंग्रेज़ देश के ज़मींदारों और राजाओं की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। हम यह पहले समझ चुके हैं किस तरह अंग्रेज़ों ने छोटे राज्यों और राजाओं को राष्ट्रवादी ताकतों के खिलाफ बांध बना कर स्वहित में इस्तेमाल किया था। ज़मींदार भी राजाओं की ही तर्ज़ पर इस्तेमाल किये जा रहे थे। जैसे अवध के तालुकदारों और ज़मींदारों को उनकी ज़मीनें वापस कर दी गईं, व ज़मींदारों को ही उस प्रान्त का मुखिया समझा जाने लगा। उनके हितों और फायदे की रक्षा की जाने लगी। इन ज़मींदारों को उनकी ज़मीनों और किसानों के साथ आजादी से रहने दिया गया और इसी कारणवश यह ज़मींदारों का समूह राष्ट्रवादी ताकतों के खिलाफ होने लगा। वाइसराय लार्ड लिटन ने 1876 में यह खुलेआम स्पष्ट कर दिया कि "अंग्रेज़ी हुकूमत की पहचान उन लोगों की आशाओं, आकांक्षाओं और सहानुभूति से है जो कि अभिजात्य वर्ग से हैं"। इसलिए भारत का ज़मींदार वर्ग यह समझ चुका था कि उनकी पहचान और कर्तव्य यही है की वह अंग्रेज़ी हुकूमत की तरफदारी करें, इस प्रकार वह भी अंग्रेजों के समर्थक हो गए।

B.12 सामाजिक सुधार के प्रति रवैया

रूढ़िवादी वर्गों के साथ गठबंधन की नीति के रूप में, ब्रिटिश सरकार ने समाज सुधारकों को सहायता पहुँचाने की नीति को त्याग दिया। उनका मानना था कि सन् 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाई गई समाज सुधार की नीतियां - जैसे सती प्रथा पर रोक एवं विधवाओं का पुर्नविवाह थी। अतः उन्होंने धीरे-धीरे समाज सुधारकों को समर्थन देना बंद किया एवं रूढ़िवादी सोच का साथ दिया।

जैसे जवाहरलाल नेहरू ने ‘‘भारत एक खोज़’’ में व्यक्त किया ’’चूँकि ब्रिटिश साम्राज्य का यह स्वभाविक समर्थन भारत में प्रतिक्रियावादियों की तरफ था, अतः वह भारत में प्रचलित अनेक कुप्रथाएँ एवं आचरण का पालक एवं समर्थक था, जिसकी वे वैसे तो निंदा करते थे’’। वास्तव में ब्रिटिश सरकार एक दुविधा की अवस्था में थी। यदि ब्रिटिश समाज सुधार के पक्ष में जाते और उस हेतु अनेक कानून-कायदे जारी करते, तो रूढ़िवादी भारतीय उनके विरूद्ध जाते और कहते कि विदेशी सरकार को भारतीयों के आंतरिक, सामाजिक प्रकरणों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ यदि वे इस प्रकार के कानून-कायदे जारी नहीं करते तो सामाजिक रूप से प्रगतिशील भारतीय इस तथ्य की निंदा करते कि सरकार समाजिक बुराईयों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सरकार सामाजिक प्रश्नों में कदापि निष्पक्ष नहीं थी। यथास्थिति का साथ देकर वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रचलित सामाजिक बुराईयों का संरक्षण करती थी। हालांकि राजनैतिक उद्देश्यों के लिये जातीयता एवं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर ब्रिटिश सामाजिक प्रतिक्रिया को सक्रिय तरीके से प्रोत्साहन देते थे।

जैसे जवाहरलाल नेहरू ने ‘‘भारत एक खोज़’’ में व्यक्त किया ’’चूँकि ब्रिटिश साम्राज्य का यह स्वभाविक समर्थन भारत में प्रतिक्रियावादियों की तरफ था, अतः वह भारत में प्रचलित अनेक कुप्रथाएँ एवं आचरण का पालक एवं समर्थक था, जिसकी वे वैसे तो निंदा करते थे’’। वास्तव में ब्रिटिश सरकार एक दुविधा की अवस्था में थी। यदि ब्रिटिश समाज सुधार के पक्ष में जाते और उस हेतु अनेक कानून-कायदे जारी करते, तो रूढ़िवादी भारतीय उनके विरूद्ध जाते और कहते कि विदेशी सरकार को भारतीयों के आंतरिक, सामाजिक प्रकरणों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ यदि वे इस प्रकार के कानून-कायदे जारी नहीं करते तो सामाजिक रूप से प्रगतिशील भारतीय इस तथ्य की निंदा करते कि सरकार समाजिक बुराईयों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश सरकार सामाजिक प्रश्नों में कदापि निष्पक्ष नहीं थी। यथास्थिति का साथ देकर वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रचलित सामाजिक बुराईयों का संरक्षण करती थी। हालांकि राजनैतिक उद्देश्यों के लिये जातीयता एवं सांप्रदायिकता को बढ़ावा देकर ब्रिटिश सामाजिक प्रतिक्रिया को सक्रिय तरीके से प्रोत्साहन देते थे।B.13 सामाजिक सेवा में चरम पिछड़ापन

19वीं सदी के दौरान जहाँ यूरोप में शिक्षा, स्वच्छता, जन-स्वास्थ्य, जल वितरण एवं ग्रामीण सड़कों जैसी सामाजिक सेवाओं ने तेजी से प्रगति दिखाई, भारत में ये अत्यंत पिछडे़पन की अवस्था में थे। तत्कालीन भारतीय सरकार ने प्राप्त आय का अधिकांश हिस्सा सेना, युद्ध एवं प्रशासनिक सेवाओं पर खर्च किया और सामाजिक सेवा को धन से वंचित किया। उदाहरणार्थ 1886 में रूपये 47 करोड़ कुल राजस्व में से भारतीय सरकार ने लगभग रूपये 19.41 करोड़ सेना, में और रूपये 17 करोड़ नागरिक प्रशासन में खर्च किया परन्तु रूपये 2 करोड़ से कम शिक्षा, दवाई एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर खर्च किया एवं केवल 65 लाख रूपये सिंचाई पर खर्च किये। जो कुछ गिने-चुने कदम सेवाएं जैसे स्वच्छता, जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसी सेवाएं प्रदान करने हेतु उठाये गये थे, वे शहरी क्षेत्रों तक सीमित थे और वे भी सिविल लाईन या ब्रिटिश या शहर के आधुनिक भाग पर केंद्रित थे। वे मुख्यतः यूरोपीय निवासी एवं गिने-चुने उच्च स्तर भारतीयों के लिये - जो शहरों के यूरोपीय भाग मे निवास करते थे - उनके लिए लागू थे। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy

B.14 श्रम विधान (Labour legislation)

19वीं सदी में आधुनिक कारखानों और बागानों में श्रमिकों की हालत दयनीय थी। उन्हें नित्य 12-16 घंटे तक काम करना पड़ता था एवं कोई साप्ताहिक अवकाष नहीं था। महिलाएं एवं बच्चे भी लंबे समय तक काम करते थे जैसे पुरुष करते थे। उनका मासिक पारिश्रमिक अत्यंत कम था (प्रतिमाह रू. 4 से 20 के बीच)। कारखाने में अत्यधिक श्रमिक कार्यरत थे, कारखानों में प्रकाश एवं हवा की उचित व्यवस्था नहीं थी और स्थितियां स्वास्थ्य के प्रतिकूल थीं। मशीन पर काम करना जोखिम भरा था एवं दुर्घटनाएं होना आम बात थी।

भारतीय सरकार, जो पूंजीवादी की ओर झुकी थी, ने (अपर्याप्त) कदम उठाये ताकि आधुनिक कारखाने जिनके मालिक भारतीय थे, उनमें कार्य करने की दयनीय स्थिति में सुधार आये। इनमें मानवीय आधार आंषिक ही था। ब्रिटेन के निर्माताओं ने निरंतर दबाव डाला ताकि फैक्ट्री कानून जारी हो सकें। उन्हें भय था कि सस्ती मजदूरी के जरिये भारतीय निर्माता भारतीय बाजार में उनसे कहीं ज्यादा विक्रय करेंगे। वर्ष 1881 में प्रथम भारतीय फैक्ट्री एक्ट जारी किया गया।

- [col]

- यह कानून मुख्यतः बाल श्रम की समस्या से संबंधित था। यह विधान किया गया कि 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे 9 घंटे प्रतिदिन से ज्यादा काम नहीं करेंगे। बच्चों को माह में चार दिनों का अवकाष दिया जावेगा। इस कानून में इस तथ्य पर भी ध्यान दिया गया कि हानि पहुँचाने वाले यंत्र को बराबर सुरक्षित क्षेत्र में रखा जावे। वर्ष 1891 में द्वितीय भारतीय फैक्ट्री अधिनियम जारी किया गया। इससे सभी कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया। महिलाओं का कार्य समय 11 घंटे प्रतिदिन रखा गया जबकि बच्चों का दैनिक कार्य समय घटाया गया। पुरुषों के लिये कार्य के समय में कोई संशोधन नहीं था।

- ब्रिटिश आधिपत्य में चाय व काॅफी के बागानों पर ये कानून लागू नहीं थे। अपितु सरकार ने विदेशी बागान मालिकों को हर प्रकार की सहायता दी जिससे कर्मचारियों का बहुत कठोर तरीके से शोषण हो सके। अधिकतर चाय बागान असम में स्थित थे जहाँ आबादी बहुत कम थी एवं मौसम स्वास्थ्य के प्रतिकूल था। अतः बागान में कार्य करने हेतु श्रमिक बाहर से आते थे परन्तु बागानों के मालिक बाहर से आये श्रमिकों को अधिक वेतन के द्वारा आकर्षित नहीं करते थे।

- बल्कि कपट एवं जोर-ज़बर्दस्ती से वे इन्हें नियुक्त करते थे एवं एक तरह से बागानों में गुलाम बनाते थे। भारतीय सरकार ने इन मालिकों को पूर्ण सहायता दी एवं वर्ष 1863, 1865, 1870, 1873 एवं 1882 में कठोर कानून जारी किये। एक बार किसी श्रमिक ने काम करने का अनुबंध किया, उसके पश्चात वो काम करने से मना नहीं कर सकता था। मजदूरों द्वारा अनुबंध का उल्लघंन एक आपराधिक जुर्म था तथा मालिक को ऐसे मजदूर को हिरासत में लेने का अधिकार था।

बढ़ते हुए ट्रेड यूनियन अभियान के दबाव में आकर बेहतर मजदूर कानून 20वीं शताब्दी में जारी किये गये। फिर भी भारतीय मजदूर वर्ग की स्थिति अत्यंत दयनीय रही। एक औसत कर्मचारी ब्रिटिश साम्राज्य में निर्धारित स्तर के नीचे जीवनयापन करता था। भारतीय मजदूरों की स्थिति का वर्णन करते हुए प्रो. जुर्गन कुग्ज़ीनस्की (जाने माने जर्मन आर्थिक इतिहासकार) ने 1938 में वर्णन किया किः ‘‘कम खाना खाकर, जानवरों की तरह कैद रहकर, बिना रोशनी व हवा व पानी के, भारतीय औद्यौगिक मजदूर विश्व की पूँजीवादी व्यवस्था का सबसे शोषित वर्ग है।’’

B.15 प्रेस पर प्रतिबंध

ब्रिटिश सरकार भारत में प्रिटिंग प्रेस लाई एवं इस तरह आधुनिक प्रेस का विकास प्रारंभ किया। शिक्षित भारतीयों ने प्रेस की महत्ता को भांपा जिससे प्रेस सार्वजनिक विचार एवं सरकारी नीतियों की आलोचना से संबंधित जनचेतना में अहम् भूमिका निभा सकती थी। राम मोहन राय, विद्यासागर, दादाभाई नौरोज़ी, जस्टिस रानाड़े, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, लोकमान्य तिलक, जी. सुब्रहमण्यम् अय्यर, सी. करूणाकर मेनन, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अन्य भारतीय नेताओं ने एक अहम् भूमिका निभाई जब उन्होंने समाचार पत्र प्रकाषित किये और उन्हें सशक्त राजनैतिक बल का रूप दिया। प्रेस धीरे धीरे राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रमुख अस्त्र बन गया।

ब्रिटिश सरकार भारत में प्रिटिंग प्रेस लाई एवं इस तरह आधुनिक प्रेस का विकास प्रारंभ किया। शिक्षित भारतीयों ने प्रेस की महत्ता को भांपा जिससे प्रेस सार्वजनिक विचार एवं सरकारी नीतियों की आलोचना से संबंधित जनचेतना में अहम् भूमिका निभा सकती थी। राम मोहन राय, विद्यासागर, दादाभाई नौरोज़ी, जस्टिस रानाड़े, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, लोकमान्य तिलक, जी. सुब्रहमण्यम् अय्यर, सी. करूणाकर मेनन, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अन्य भारतीय नेताओं ने एक अहम् भूमिका निभाई जब उन्होंने समाचार पत्र प्रकाषित किये और उन्हें सशक्त राजनैतिक बल का रूप दिया। प्रेस धीरे धीरे राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रमुख अस्त्र बन गया।

भारतीय प्रेस से प्रतिबंध 1835 में चाल्र्स मेटकाल्फ् ने हटाए थे। इस कदम का शिक्षित भारतीयों ने स्वागत कर, ब्रिटिशराज का समर्थन किया था। किन्तु राष्ट्रवादियों ने धीरे-धीरे प्रेस का इस्तेमाल जनचेतना जागृति हेतु किया। अतः ब्रिटिश अधिकारियों ने क्रोधित होकर 1878 में ‘‘स्थानीय भाशाई प्रेस कानून’’ लागू किया। इस बंदिश का घोर विरोध हुआ और 1882 में इस कानून को खारिज कर दिया गया। अगले 25 वर्शाें तक प्रेस को काफी स्वतंत्रता मिली किन्तु 1905 में उग्र स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन के कारण पुनः दमनकारी प्रेस कानून 1908 व 1910 में लाए गये।

B.16 नस्लीय घृणा (Racial antagonism)

भारत में ब्रिटिश भारतवासियों से सदा दूरी रखते थे क्योंकि उनका मानना था कि सामाजिक दूरी से वे भारत पर नियंत्रण एवं शासन बनाए रख सकते हैं। नस्ल के आधार पर वे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। 1857 की बगावत (प्रथम स्वाधीनता युद्ध) एवं दोनों तरफ से किये गये अत्याचार के कारण ब्रिटिश एवं भारतीय नागरिकों के बीच में फासला बढ़ चुका था। ब्रिटिश सरेआम नस्लीय सर्वोच्चता का तत्व आचरण में लाते थे और नस्लीय आधार पर अहंकार दिखाते थे। रेल्वे डिब्बों, रेल्वे स्टेशन में, प्रतीक्षालयों, पार्कों, होटलों, स्वीमिंग पूल इत्यादि में ‘‘केवल यूरोपीयों के लिए आरक्षित’’ उनके नस्लवाद का प्रमाण था। भारतीय अपमानित महसूस करते थे। जवाहर लाल नेहरू के शब्दों मेंः

भारत में ब्रिटिश भारतवासियों से सदा दूरी रखते थे क्योंकि उनका मानना था कि सामाजिक दूरी से वे भारत पर नियंत्रण एवं शासन बनाए रख सकते हैं। नस्ल के आधार पर वे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। 1857 की बगावत (प्रथम स्वाधीनता युद्ध) एवं दोनों तरफ से किये गये अत्याचार के कारण ब्रिटिश एवं भारतीय नागरिकों के बीच में फासला बढ़ चुका था। ब्रिटिश सरेआम नस्लीय सर्वोच्चता का तत्व आचरण में लाते थे और नस्लीय आधार पर अहंकार दिखाते थे। रेल्वे डिब्बों, रेल्वे स्टेशन में, प्रतीक्षालयों, पार्कों, होटलों, स्वीमिंग पूल इत्यादि में ‘‘केवल यूरोपीयों के लिए आरक्षित’’ उनके नस्लवाद का प्रमाण था। भारतीय अपमानित महसूस करते थे। जवाहर लाल नेहरू के शब्दों मेंः ‘‘हम भारत में ब्रिटिश सम्राज्य के आरंभ से ही नस्लवाद के सभी रूप को जान गये हैं। इस शासन की संपूर्ण विचारधारा, 'हेरनवाॅक' (एक जर्मन शब्द जिसका अर्थ है शासक जाति), और शासन का ढ़ांचा इसी विचारधारा पर आधारित है। ये बिना हिचकिचाए शासकों द्वारा घोषित था। षब्द से ज्यादा प्रभावशाली शासकों का आचरण था। पीढ़ी दर पीढ़ी, वर्ष दर वर्ष भारत राष्ट्र एवं भारतीय नागरिक अपमान एवं शोषण के शिकार थे। अंग्रेज एक शाही समूह थे, हमे यह बताया गया, जिन्हें हम पर शासन करने के लिये ईश्वरीय हक प्राप्त था। यदि हम विद्रोह करते जो हमें याद दिलाया जाता था कि ‘शाही समूह के बाघ के गुण’ क्या हैं!’’

B.17 विदेश नीति

ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, भारत ने अपने पड़ोसी देशों से नये आधार पर संबंधों का विकास किया। यह दो कारकों का परिणाम था। संचार के आधुनिक साधनों के विकास और देश के राजनैतिक व प्रशासनिक समेकलन ने भारत सरकार को भारत की प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं तक पहुँचने के लिये प्रेरित किया। यह रक्षा व आंतरिक एकता, दोनों के लिये आवश्यक था। यह निश्चित रूप से सीमा संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता था। दुर्भाग्यवश कभी-कभी भारत सरकार प्राकृतिक और पारंपरिक सीमाओं के परे चली गई। अन्य नया पहलू भारत सरकार का विदेशी चरित्र था। एक स्वतंत्र देश की विदेश नीति, गुलाम देश की विदेश नीति से भिन्न होती है। स्वतंत्र राष्ट्र के मामले में यह देश के लोगों की ज़रूरतों व हितों पर आधारित होती हैं, अन्यथा यह शासक देश के हितों के लिये काम करती है। भारत के मामले में, विदेशी नीति ब्रिटिश सरकार से प्रभावित थी। एशिया और अफ्रिका में ब्रिटिश सरकार के दो मुख्य उद्देश्य थेः उनके भारतीय साम्राज्य का संरक्षण एवं अफ्रीका और एशिया में ब्रिटिश वाणिज्य एवं आर्थिक व्यवसाय का विस्तार। इन दो उद्देश्यों हेतु ब्रिटिश साम्राज्य एवं आक्रमण भारत के सीमाओं के बाहर भी हुआ था। हालांकि इन्हीं उद्देश्यों के कारण ब्रिटिश सरकार का युद्ध अन्य यूरोप के साम्राज्यवादी राष्ट्रों के साथ हुआ जो अपने प्रांतीय एवं वाणिज्य विस्तार अफ्रीका एवं एशिया में स्थित स्थानों पर चाहते थे। ऐसे अनेक संघर्षों की बात हमने विश्व इतिहास विषय में की है। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy

भारतीय साम्राज्य की रक्षा, ब्रिटिश आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना एवं अन्य यूरोपीय ताकतों को भारत की सीमा से दूर रखना - इन लक्ष्यों ने ब्रिटिश भारत सरकार को भारत के पड़ोसी राष्ट्रों पर हमला करने के लिये मजबूर किया। अर्थात् ब्रिटिश साम्राज्य के समय, भारत के अपने पड़ोसी देश से संबंध ब्रिटिश साम्राज्यवादी की आवश्यकताओं पर निर्भर थे।

परन्तु, यद्यपि भारतीय विदेशी नीति ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अनुसार थी, उसकी कीमत भारत को ही चुकानी पडी़। ब्रिटिश उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु भारत को उसके पड़ोसी देशों के साथ युद्ध करने पडे़; भारतीयों सैनिकों ने अपना खून अर्पित किया। भारतीय करदाता को इसकी कीमत चुकाना पड़ी।

नेपाल के साथ युद्ध, 1814: अपने भारतीय साम्राज्य का भारत की प्राकृतिक भौगोलिक सीमा से बाहर विस्तार करने की ब्रिटिश आकांक्षा के कारण सर्वप्रथम उत्तर में स्थित नेपाल साम्राज्य से युद्ध छिड़ा। अक्टूबर 1814 में दोनों राष्ट्रों की सीमा पुलिस दल की झड़पों से भारी युद्ध उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश नेपाल से अपेक्षाकृत मानव संसाधन, पैसे एवं सामग्री में सशक्त थे। अंत में नेपाल सरकार को ब्रिटिश षर्त के अनुसार शांति की संधि बनाना पड़ी। नेपाल ने ब्रिटिश ‘‘रेसिडेंट’’ को स्वीकार किया। गढ़वाल एवं कुमाऊँ जिलों को ब्रिटिश सरकार को सौंपा एवं तराई क्षेत्र में हक समर्पित किया। वे सिक्किम क्षेत्र से भी हटे। ब्रिटिश सरकार के लिये यह समझौता बहुत ही फायदेमंद रहा। भारतीय साम्राज्य की सीमा हिमालय तक पहुँच गई। मध्य-एशिया के साथ व्यवसाय संबंधी सुविधाओं से ब्रिटिश सरकार लाभान्वित हुआ। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण हिल स्टेशंस जैसे शिमला, मसूरी और नैनीताल के लिये स्थल प्राप्त हुये। इसके अलावा गोरखा सैनिकों ने ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिक संख्या में प्रवेश कर उसे मजबूत बनाया।

नेपाल के साथ युद्ध, 1814: अपने भारतीय साम्राज्य का भारत की प्राकृतिक भौगोलिक सीमा से बाहर विस्तार करने की ब्रिटिश आकांक्षा के कारण सर्वप्रथम उत्तर में स्थित नेपाल साम्राज्य से युद्ध छिड़ा। अक्टूबर 1814 में दोनों राष्ट्रों की सीमा पुलिस दल की झड़पों से भारी युद्ध उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश नेपाल से अपेक्षाकृत मानव संसाधन, पैसे एवं सामग्री में सशक्त थे। अंत में नेपाल सरकार को ब्रिटिश षर्त के अनुसार शांति की संधि बनाना पड़ी। नेपाल ने ब्रिटिश ‘‘रेसिडेंट’’ को स्वीकार किया। गढ़वाल एवं कुमाऊँ जिलों को ब्रिटिश सरकार को सौंपा एवं तराई क्षेत्र में हक समर्पित किया। वे सिक्किम क्षेत्र से भी हटे। ब्रिटिश सरकार के लिये यह समझौता बहुत ही फायदेमंद रहा। भारतीय साम्राज्य की सीमा हिमालय तक पहुँच गई। मध्य-एशिया के साथ व्यवसाय संबंधी सुविधाओं से ब्रिटिश सरकार लाभान्वित हुआ। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार को महत्वपूर्ण हिल स्टेशंस जैसे शिमला, मसूरी और नैनीताल के लिये स्थल प्राप्त हुये। इसके अलावा गोरखा सैनिकों ने ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिक संख्या में प्रवेश कर उसे मजबूत बनाया। बर्मा के साथ युद्धः 19 वीं शताब्दी के दौरान लगातार तीन युद्धों के द्वारा बर्मा का स्वाधीन साम्राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। बर्मा और ब्रिटिश भारत के बीच युद्ध सीमान्त संघर्ष द्वारा शुरू हुआ। साम्राज्य बढ़ाने के उद्देश्य से इस युद्ध को प्रोत्साहन मिला। अनेक वन संसाधनों पर ब्रिटिश व्यापारियों की नजर थी। बर्मा में वे अपने व्यवसाय एवं निर्यात को बढ़ाना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार फ्रांसीसी वाणिज्यिक एवं राजनीतिक प्रभाव का प्रसार बर्मा एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के अन्य भागों में होना रोकना चाहती थी।

- [col]

- 18वीं शताब्दी के समापन में बर्मा और ब्रिटिश भारत की एक समान सीमा का निर्माण हुआ, जब दोनों बढ़ती हुई ताकत थे। शताब्दियों के आंतरिक युद्ध के बाद बर्मा सन् 1752-1760 के बीच राजा अॅलान्गपाया द्वारा एकीकृत हुआ। उनके उत्तराधिकारी बाॅडवपाया जो एवा नदी (एरावदी के तट पर) स्थित शासन करते थे, सियाम पर लगातार आक्रमण किये, चीन आक्रमणों को विफल किया और सीमान्त प्रांतों जैसे अराकान (1785) एवं मणिपुर (1813) पर आक्रमण कर उन्हें जीता व बर्मा की सीमा को ब्रिटिश भारत के पास लाया। पष्चिमी सीमा विस्तार करते हुए वह असम व ब्रम्हपुत्र घाटी के समीप तक आया। अंततः 1822 में बर्मा ने असम पर आक्रमण किया। अराकान और असम में बर्मा की आबादी के कारण बंगाल और बर्मा के बीच अनिर्मित सीमाओं पर लगातार क्लेश बना रहा।

- 1824 में ब्रिटिश शासन ने बर्मा पर आक्रमण किया। प्रारंभिक बाधा के बाद ब्रिटिश सैनिकों ने बर्मा के सैनिकों को असम, कच्छर, मणिपुर व अराकान से भगाया। मई 1824 में ब्रिटिश सेना ने समुद्र द्वारा रंगून पर कब्जा किया और एवा स्थित राजधानी के 72 कि.मी. करीब आ गये। येंडबो के समझौते, जो फरवरी 1826 में किया गया, के जरिय़े शांति स्थापित हुई। बर्मा की सरकार ने (1) 1 करोड़ रूपये युद्ध मुआवजा के रूप में दिया, (2) अराकान और टेनासेरिम जैसे तटवर्ती प्रांत को समर्पित किया, (3) असम, कच्छर और जामतिया क्षेत्र में दावा छोड़ दिया, (4) मणिपुर को एक स्वाधीन प्रांत माना, (5) ब्रिटेन के साथ एक वाणिज्यिक समझौता किया, तथा (6) एवा में ब्रिटिश ‘‘रेसिडेंट’’ का होना और कलकत्ता में एक बर्मा का प्रतिनिधित्व होना स्वीकार किया। इस समझौते के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने बर्मा शासन को उनके तटवर्तीय प्रांतों से अलग किया और आने वाले समय में विस्तार हेतु बर्मा में एक ठोस आधार बनाया।

द्वितीय बर्मा युद्ध (1852) : ब्रिटेन के वाणिज्यिक लालच का परिणाम था। ब्रिटेन के लकड़ी के व्यापारी उत्तरी बर्मा में स्थित लकड़ी संसाधन पर रूचि दिखाने लगे। ब्रिटेन के लिये बर्मा की भारी आबादी एक विषाल बाजार के रूप में दिखने लगी, जहाँ ब्रिटिश कपासी सामग्री और अन्य वस्तुओं का विक्रय हो सके। ब्रिटेन जो कि बर्मा के दो तटवर्तीय प्रांतों में शासन कर रहा था, अब षेश प्रांतों के साथ वाणिज्यिक संबंध बनाना चाहता था। वह बर्मा के साथ युद्ध या शांति के द्वारा अपना कब्ज़ा मजबूत करना चाहता था ताकि उनके व्यवसायिक प्रतिस्पर्धी - जैसे फ्रांस और अमेरिका - वहां स्थापित न हो सकें। अप्रैल 1852 में एक पूर्ण ब्रिटिश सेना की नियुक्ति बर्मा में हुई। इस बार 1824-1826 की अपेक्षाकृत युद्ध कम समय के लिये रहा और ब्रिटेन की विजय और असरदार रही। ब्रिटिश सरकार ने पेगु, जो कि बर्मा का बचा हुआ तटवर्ती प्रांत था, कब्जे में लिया। परन्तु 3 साल तक इस शासन का विरोध रहा। तत्पश्चात दक्षिणी बर्मा को ब्रिटिश शासन के अधीन लाया गया। ब्रिटेन ने बर्मा के समस्त तटवर्ती इलाकों एवं समुद्र व्यवसायों पर कब्ज़ा किया। इस युद्ध का तमाम आर्थिक भार भारत द्वारा वहन किया गया।

पेगु के आक्रमण पश्चात बर्मा और ब्रिटेन के बीच संबंध बहुत सालों तक शांतिपूर्ण रहे। ब्रिटिश सरकार उत्तरी बर्मा को और खोलने हेतु प्रयासरत रही। विशेषकर ब्रिटिश व्यापारी व उद्योगपति बर्मा द्वारा चीन के साथ व्यवसायिक संबंध बनाये रखने के प्रति आकर्शित रहे। 1885 में राजा थीबाॅ ने फ्रांस के साथ वाणिज्यिक समझौता किया। बर्मा में बढ़ते हुए फ्रांसीसी प्रभाव से ब्रिटिश बहुत नाराज़ थे। ब्रिटिश व्यापारियों को यह भय था कि उनके फ्रेंच व अमेरिकन विपक्षी, धनी बर्मी मार्केट पर कब्जा करेगें। ब्रिटेन के वाणिज्यिक कक्ष एवं ब्रिटिश व्यापारी जो रंगून में स्थित थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को उत्तरी बर्मा पर कब्जा करने के लिये दबाव डाला। 13 नवम्बर 1885 को ब्रिटिश सरकार ने बर्मा पर आक्रमण किया। 28 नवम्बर 1885 को राजा थीबाॅ ने आत्म समर्पण किया और तत्पश्चात उनके राजक्षेत्र भारतीय साम्राज्य में शामिल कर लिए गये।

परन्तु जिस सहजता से बर्मा पर कब्जा हुआ, वह चिर-स्थायी नहीं रहा। बर्मा की सेना के देशभक्त सैनिकों एवं अधिकारियों ने आत्म-समर्पण से इन्कार किया और घने जंगलों में चले गये। वहां से वे गुप्त तरीकों से आक्रमण करने लगे। उत्तरी बर्मा के नागरिक भी बगावत में खड़े हो गये। ब्रिटिश सरकार को 5 साल के लिये 40 हजार सैनिकों को भेजना पड़ा जिससे यह बगावत दबाई जा सके। इस युद्ध के संपूर्ण खर्चे भी भारत को वहन करना पड़े।

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात बर्मा में एक आधुनिक वृहद राष्ट्रीय आंदोलन उठ खड़ा हुआ। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। बड़े पैमाने पर एक अभियान का आयोजन हुआ और गृह शासन की मांग रखी गई। बर्मा के देशभक्त भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के साथ जुड़ गये। 1935 में ब्रिटिश सरकार ने बर्मा के स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने हेतु बर्मा को भारत से अलग किया। बर्मा के नागरिकों एवं नेताओं ने इस कदम का विरोध किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यू आँग सान के नेतृत्व में बर्मा का राष्ट्रीय आंदोलन चरम सीमा तक पहुँच चुका था। अंत में बर्मा को 4 जनवरी 1948 को आजादी प्राप्त हुई।

अफगानिस्तान के साथ संबंध : अफगानिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अफगानिस्तान के साथ दो युद्ध लडे़। ब्रिटेन के दृष्टिकोण में अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण थी। भारत की सीमा के बाहर अफगानिस्तान एक ऐसा क्षेत्र था जहां रूस की ओर से खतरे पर रोक लगाई जा सकती थी एवं मध्य एशिया में ब्रिटेन के वाणिज्यिक उद्देश्य को सशक्त बनाया जा सकता था। यदि कुछ भी नहीं तो कम से कम दो विरोधी ताकतों के बीच अफगानिस्तान एक सहज केन्द्र के रूप में कार्य कर सकता था। ब्रिटेन चाहता था कि अफगानिस्तान में रूस का प्रभाव कमजोर होकर समाप्त हो पर अफगानिस्तान को वह एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहता था। अंग्रेज़ चाहते थे कि अफगानिस्तान एक कमजोर और विभाजित राष्ट्र हो जिस पर वे आसानी से नियंत्रण कर सकें।

अफगानिस्तान के साथ संबंध : अफगानिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अफगानिस्तान के साथ दो युद्ध लडे़। ब्रिटेन के दृष्टिकोण में अफगानिस्तान की भौगोलिक स्थिति महत्वपूर्ण थी। भारत की सीमा के बाहर अफगानिस्तान एक ऐसा क्षेत्र था जहां रूस की ओर से खतरे पर रोक लगाई जा सकती थी एवं मध्य एशिया में ब्रिटेन के वाणिज्यिक उद्देश्य को सशक्त बनाया जा सकता था। यदि कुछ भी नहीं तो कम से कम दो विरोधी ताकतों के बीच अफगानिस्तान एक सहज केन्द्र के रूप में कार्य कर सकता था। ब्रिटेन चाहता था कि अफगानिस्तान में रूस का प्रभाव कमजोर होकर समाप्त हो पर अफगानिस्तान को वह एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहता था। अंग्रेज़ चाहते थे कि अफगानिस्तान एक कमजोर और विभाजित राष्ट्र हो जिस पर वे आसानी से नियंत्रण कर सकें।

ब्रिटिश सरकार दोस्त मोहम्मद, जो कि अफगानिस्तान का एक स्वाभिमानी शासक था, को हटाना चाहती थी और उसके स्थान पर एक अधीनस्थ शासक को रखना चाहती थी। उन्होनें शाह शुजा को चुना जिन्हें 1809 में अफगान सीमा से हटाया गया था और जो अब लुधियाना में ब्रिटिश पेंशनर के रूप में निवास कर रहा था। अतः बिना कारण ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान के आंतरिक मामले में दखल देने का निर्णय लिया और अफगानिस्तान पर कब्जा किया - फरवरी 1839 में। अफगान के मूल कबीलाईयों को रिश्वत द्वारा ब्रिटिश सरकार ने खरीद लिया था। 7 अगस्त 1839 को काबुल ब्रिटिश सरकार के अधीन आया और शाह षुजा को तत्काल अफगान शासन में विराजित किया गया। लेकिन अफगानिस्तान के नागरिकों ने शाह षुजा को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे विदेशी सहायता के साथ अफगानिस्तान के राजा बने। बहुत से अफगान गुट विरोध में खड़े हो गये। 2 नवम्बर 1841 को एक बगावत हुई और अफगान सैनिकों ने ब्रिटिश ताकत का विरोध किया। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy

11 दिसम्बर 1841 को ब्रिटिश सरकार ने अफगान प्रधानों के साथ एक समझौता किया जिसके तहत् उन्होंने दोस्त मोहम्मद को पुनः अफगानिस्तान का शासक बनाया। जब ब्रिटिश सैनिक वापस लौट रहे थे, उन पर आक्रमण हुआ। 16 हज़ार सैनिकों में से केवल 1 ही व्यक्ति सीमा पर जीवित पहुँचा। कुछ शेष, बंदियों के रूप में जीवित रहे। अंततः अफगानिस्तान पर युद्ध विफलता में परिणीत हुआ। ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अब एक नई व्यूह रचना बनाई। 16 सितम्बर 1842 को काबुल पर ब्रिटिश सरकार द्वारा पुनः कब्जा हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इस बार पिछली गलती नहीं दोहराई। उन्होंने दोस्त मोहम्मद के साथ समझौता किया जिसके तहत् ब्रिटिश काबुल से विरक्त हुये और उन्हें (दोस्त मोहम्मद को) अफगानिस्तान का स्वाधीन शासक माना गया।

प्रथम अफगान युद्ध भारत के लिये 1.5 करोड़ रूपये से अधिक मंहगा पड़ा और सेना के लगभग 20 हज़ार सैनिक हताहत हुए।

ब्रिटिश सरकार ने अब अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। 1868 में जब रूस फिर मध्य एशिया की तरफ बढ़ा (जब वह क्रीमियाई युद्ध में पराजित हुआ), ब्रिटिश सरकार ने अफगानिस्तान को एक मजबूत मध्य केन्द्र (बफर) बनाने की नीति अपनाई। काबुल के अमीर को सहायता एवं राहत प्रदान की गई और उनके विरोधियों को नियंत्रित करने एवं विदेशी विपक्षों से स्वाधीनता हेतु सहायता दी गई। इस प्रकार ब्रिटिश के न हस्तक्षेप करने की नीति एवं समय समय पर सहायता देने से अमीर को रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने से रोका गया।

1870 के पश्चात संपूर्ण विश्व में साम्राज्यवाद का पुर्नजागरण हुआ। रूस और ब्रिटेन के बीच झगड़े की बढ़ोतरी हुई। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को प्रत्यक्ष राजनैतिक नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया जिससे कि मध्य एशिया में ब्रिटेन का विस्तार संभव हो। अफगानिस्तान के शासक षेर अली पर ब्रिटिश नीति लागू करने हेतु 1878 में युद्ध छेड़ा गया जिसे द्वितीय अफगान युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1879 में शांति स्थापित हुई जब याकूब खान (षेर अली के पुत्र) का ने गंदामक समझौता किया जिसके तहत ब्रिटिश सरकार को वो सब हासिल हुआ जो वे चाहते थे। उन्होंने कुछ सीमावर्ती जिलों को प्राप्त किया, काबुल में एक ‘रेसिडेंट’ रखने का हक प्राप्त किया एवं अफगानिस्तान की विदेशी नीति पर नियंत्रण संभव हो सका।

परन्तु ब्रिटेन सरकार की यह कामयाबी ज्यादा समय तक नहीं रही। अफगान नागरिकों के राष्ट्रीय गौरव पर आँच आई और अपनेस्वाधीनता की रक्षा हेतु वे आक्रमण पर उतरे। 3 सितम्बर 1879 को मेज़र कैवगनारी (ब्रिटिश रेसिडेंट) एवं उसके सषस्त्र सहायकों पर बागी अफगान सैनिकों द्वारा आक्रमण हुआ। इसमें उसकी मृत्यु हुई। अफगानिस्तान पर पुनः आक्रमण व कब्जा हुआ पर इस बार अफगानी अपना हुनर दिखा चुके थे। ब्रिटेन सरकार ने अपनी नीति को परिवर्तित किया और एक प्रबल और मैत्रीपूर्ण अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई। अब्दुर रहमान (दोस्त मोहम्मद के पौते) को अफगानिस्तान के नये शासक के रूप में माना गया। बदले में अब्दुर रहमान ने तय किया कि ब्रिटिश हुकुमत के अलावा किसी अन्य हुुकुमत के साथ राजनैतिक संबंध नहीं रखेगें। अतः अफगानिस्तान के अमीर अपनी विदेशी नीति पर नियंत्रण खो बैठे और उस हद तक परावलंबी शासक बने। साथ-साथ उन्होंने अपने राष्ट्र के आंतरिक मामलों पर संपूर्ण नियंत्रण प्राप्त किया। This content is from Civils Tapasya portal by PT's IAS Academy