न केवल १८५७ का विद्रोह भारतीय आधुनिक इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय था, वरन अनेकों अन्य क्रांतिकारियों ने भी अलग-अलग समय पर अंग्रेज़ शासन को उखाड़ फेंकने हेतु बहुत कुछ किया। आज हम भारत के अन्य विद्रोहों की बात करेंगे जिनमें शामिल हैं मुंडा विद्रोह, नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह एवं वेल्लोर की बगावत आदि।

FREE PT APP | CURRENT AFFAIRS Home All Posts Shrutis Power of 10 | CIVILS TAPASYA Home Tapasya Annual Prep - TAP GS-Study Mat. Exams Analyses Downloads | APTITUDE Power of Apti | TEST SERIES | CONTRIBUTE | TESTIMONIALS | PREMIUM PT GURUKUL | PRABODHAN Mastercourse | C.S.E. Self-Prep Online | SANDEEP SIR Site Youtube

A. मुण्ड़ा विद्रोह

A.1 प्रस्तावना

मुण्ड़ा विद्रोह इस उपमहाद्वीप में 19वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोहों में से एक है। 1899-1900 में इस आंदोेलन का नेतृत्व रांची से दक्षिण में बिरसा मुण्ड़ा ने किया। इस उलगुलन (महा-विद्रोह) का उद्देश्य मुण्ड़ा राज स्थापित करना था। परम्परागत रुप से मुण्डा जंगल में खुंटकट्टीदार कर देकर खुश थे। किन्तु 19वीं शताब्दी में इस प्रथा के स्थान पर जागीरदार और ठेकेदार व्यापारियों के रुप में आ गये।

ज़मीन से अलगाव की यह प्रक्रिया अंग्रेज़ों द्वारा शुरु नहीं हुई किन्तु अंग्रेजी शासन ने गैर आदिवासी लोगों को वनों में रहने की और व्यापार करने की इस प्रक्रिया को गति दी। बैठ बैगारी (या जबरन श्रम) के उदाहरण नाटकीय तरीके से बढ़ने लगे। इससे भी ज्यादा बेईमान ठेकेदारोें ने पूरे क्षेत्र को बंधुवा मजदूरों का भर्ती क्षेत्र बनाकर रख दिया। ब्रिटिश शासन के साथ जो एक अंतर मुख्य रुप से जुड़ा था वह था लुथंेरनर्, एंिग्लकन और केथोलिक मिशनों का वहाँ सक्रिय होना। मिशनरी गतिविधियों के कारण शिक्षा का विकास हुआ जिससे कि वहाँ के आदिवासी अपने अधिकारों को लेकर ज्यादा संगठित और जागृत हुए। ईसाई मुण्ड़ा और गैर ईसाई मुण्डा के बीच की समाजिक दरार ने मुण्ड़ा समुदाय को कमजोर कर दिया। कृशकों का असंतोश और इसाईयत के विकास ने आंदोलन को नई उर्जा प्रदान की। वास्तव में इस आंदोेलन का उद्देश्य आदिवासी समाज का पुनर्निमाण करना था जो उपनिवेशिक राज के अधीन बिखर गया था। This content prepared by Civils Tapasya Portal by PT's IAS Academy

A.2 बिरसा मुण्ड़ा

बिरसा मुण्ड़ा (1874-1900), एक कृषि मजदूर का पुत्र था जिसने इसाई मिशन के अधीन कुछ शिक्षा ग्रहण की थी। बाद में उस पर वैश्णव धर्म का प्रभाव था और उसने 1893-’94 मे गाँव की बंजर भूमि को वन विभाग द्वारा अधिग्रहित करने के विरुद्ध आंदोलन किया था। 1895 में बिरसा ने यह कहते हुए कि उसे ईश्वर के समान दिव्य दृश्टि और अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हैं, स्वयं को मसीहा घोषित कर दिया। हजारों लोग बिरसा मुण्डा की भविश्यवाणियों को सुनने आने लगे। इस नये मसीहा ने परम्परागत आदिवासी रीतिरिवाजांे, धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकांे का विरोध किया। उसने मुण्ड़ाआंे से अंधविश्वासों से लड़ने, पशुबली रोकने, नशा नहीं करने, पवित्र यज्ञोपवित धारण करने और आदिवासी परम्परा के अनुसार शरणा को बचाने को कहा। शरणा साल का एक पवित्र वृक्ष माना जाता है जहाँ देवी अन्ना निवास करती हैं। एक सुधारवादी आंदोलन के लिए आवश्यक था कि मुण्डा समुदाय सारे विदेशी प्रभावों से मुक्त हो और अपनी पूर्ववर्ती विशेशताओं को पुनः प्राप्त कर ले। ईसाईयत ने इस आंदोलन को प्रभावित किया और साथ ही इसने हिन्दू और ईसाई विचारधारा का उपयोग मुण्ड़ा विचारधारा को बनाने में किया।

A.3 मुण्ड़ा विद्रोह के विभिन्न पक्ष

मुण्ड़ा विद्रोह प्रारंभ में केवल एक धार्मिक आंदोलन था जिसमें समय के साथ-साथ कृशक और राजनीति को जोड़ा गया। 1858 के बाद से ही क्रिश्चियन आदिवासी समुदाय (रयोत) बाहरी जमीदारों और बंधवा मजदूरों के प्रति आक्रमक हो गया। इसे मुल्कई लड़ाई या सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुण्ड़ा के धार्मिक आंदोलन का स्वभाव सरदार आंदोलन के संपर्क में आने से बदल गया। प्रारंभ में आदिवासी कबीला प्रमुखों (सरदारों) को बिरसा से ज्यादा मतलब नहीं था, पर जैसे ही उसकी लोकप्रियता बढ़ी, वे अपने कमजोर होते आंदोलन को एक मजबूत आधार देने के लिए उसकी तरफ झुके। यद्यपि सरदारों से प्रभावित होने के बावजूद, बिरसा उनका साथी या प्रवक्ता नहीं था और एक समान कृषक आधारित आंदोेलन होने के बावजूद, दोनों ही आंदोलनों में बहुत अंतर था। प्रारंभ में सरदार ब्रिटिश राज और यहा तक कि छोटा नागपुर के प्रति वफादार थे, और केवल अपने तात्कालिक हित ही साधना चाहते थे। दूसरी ओर बिरसा के पास एक सकारात्मक राजनीति कार्यक्रम था और वह राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही प्रकार की स्वतंत्रता चाहता था। आंदोलन ने दावा किया कि मुण्ड़ा ही असली जमीन के मालिक हैं। बिरसा के अनुसार यह आदर्ष कृशक हितकारी स्थिति तभी संभव थी जब यूरोपीय अधिकारियों और मिशनरियांे का प्रभाव समाप्त हो, और इसलिए मुण्ड़ा राज की स्थापना आवश्यक थी।

मुण्ड़ा विद्रोह प्रारंभ में केवल एक धार्मिक आंदोलन था जिसमें समय के साथ-साथ कृशक और राजनीति को जोड़ा गया। 1858 के बाद से ही क्रिश्चियन आदिवासी समुदाय (रयोत) बाहरी जमीदारों और बंधवा मजदूरों के प्रति आक्रमक हो गया। इसे मुल्कई लड़ाई या सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुण्ड़ा के धार्मिक आंदोलन का स्वभाव सरदार आंदोलन के संपर्क में आने से बदल गया। प्रारंभ में आदिवासी कबीला प्रमुखों (सरदारों) को बिरसा से ज्यादा मतलब नहीं था, पर जैसे ही उसकी लोकप्रियता बढ़ी, वे अपने कमजोर होते आंदोलन को एक मजबूत आधार देने के लिए उसकी तरफ झुके। यद्यपि सरदारों से प्रभावित होने के बावजूद, बिरसा उनका साथी या प्रवक्ता नहीं था और एक समान कृषक आधारित आंदोेलन होने के बावजूद, दोनों ही आंदोलनों में बहुत अंतर था। प्रारंभ में सरदार ब्रिटिश राज और यहा तक कि छोटा नागपुर के प्रति वफादार थे, और केवल अपने तात्कालिक हित ही साधना चाहते थे। दूसरी ओर बिरसा के पास एक सकारात्मक राजनीति कार्यक्रम था और वह राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही प्रकार की स्वतंत्रता चाहता था। आंदोलन ने दावा किया कि मुण्ड़ा ही असली जमीन के मालिक हैं। बिरसा के अनुसार यह आदर्ष कृशक हितकारी स्थिति तभी संभव थी जब यूरोपीय अधिकारियों और मिशनरियांे का प्रभाव समाप्त हो, और इसलिए मुण्ड़ा राज की स्थापना आवश्यक थी।

बिरसा को 1895 में अंग्रेज़ों ने किसी शड़यंत्र के भय से जेल में डाल दिया। किन्तु वह जेल से एक आक्रामक नेता के रुप में बाहर आया। 1898-’99 में जंगल में श्रंृखलाबद्ध रुप से रात्रिकालीन सभाओं में, बिरसा ने ठेकेदारों, जागीरदारों, सरकारी हकीमों और ईसाईयों को मारने का आव्हान किया।

विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशनों, सरकारी कार्यालयों, चर्चों और मिशनरियांे पर आक्रमण किये और यद्यपि ’ड़िकू’ अर्थात् बाहरी लोगों के खिलाफ भी शत्रुता थी, तो भी कुछ विवादास्पाद मामलों को छोड़कर कहीं भी उनपर खुलकर हमला नहीं किया गया। रांची और सिंहभूम जिलों के लगभग 6 पुलिस थानों के गिरिजाघरों को जलाने की 1899 के क्रिसमस में मुंड़ा ने कोशिश की। जनवरी 1900 में पुलिस स्टेशनों पर भी निशाना साधा गया और यह भी अफवाहें थी कि बिरसा के साथी रांची पर 8 जनवरी को हमला करेंगे। यद्यपि 9 जनवरी को विद्रोहियों को हरा दिया गया। बिरसा को जेल हुई और वहीं उसकी रहस्यमयी मृत्यु हुई। लगभग 350 मुण्ड़ा लोगों पर केस चला, उनमें से 3 को फाँसी हुई और 44 लोगों को कालापानी भेज दिया गया।

विद्रोहियों ने पुलिस स्टेशनों, सरकारी कार्यालयों, चर्चों और मिशनरियांे पर आक्रमण किये और यद्यपि ’ड़िकू’ अर्थात् बाहरी लोगों के खिलाफ भी शत्रुता थी, तो भी कुछ विवादास्पाद मामलों को छोड़कर कहीं भी उनपर खुलकर हमला नहीं किया गया। रांची और सिंहभूम जिलों के लगभग 6 पुलिस थानों के गिरिजाघरों को जलाने की 1899 के क्रिसमस में मुंड़ा ने कोशिश की। जनवरी 1900 में पुलिस स्टेशनों पर भी निशाना साधा गया और यह भी अफवाहें थी कि बिरसा के साथी रांची पर 8 जनवरी को हमला करेंगे। यद्यपि 9 जनवरी को विद्रोहियों को हरा दिया गया। बिरसा को जेल हुई और वहीं उसकी रहस्यमयी मृत्यु हुई। लगभग 350 मुण्ड़ा लोगों पर केस चला, उनमें से 3 को फाँसी हुई और 44 लोगों को कालापानी भेज दिया गया।[##link## Read this in English] [##diamond## Go to PT Gurukul for best online courses]

1902-’10 के बीच सरकार नें सर्वे और भूमि सुधार कर मुण्ड़ा लोगों के गुस्से को शांत करने की कोशिश की। छोटा नागपुर अधिनियम 1908 के द्वारा उनके खुंटकट्टी अधिकार लौटाये गये और बैठ-बेगारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों को भी उनकी जमीन का कानूनी संरक्षण का अधिकार दिया गया। This content prepared by Civils Tapasya Portal by PT's IAS Academy

B. नील विद्रोह

नील की खेती लुईस बोनार्ड द्वारा 1777 में बंगाल में शुरु की गई। ब्रिटिश राज के विस्तार के साथ, नील की खेती बहुत ज्यादा व्यावसायिक लाभ देने वाली होती चली गई क्योकि इसकी माँग यूरोप में बहुत थी। नील के व्यवसायियों ने लाभ कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने क्रूरतापूर्वक किसानों को मजबूर किया कि वे अपने खेतों में अनाज के बदले नील की खेती करें। उन्होनें किसानो को ऊँची ब्याज दर पर ऋण दिया। एक बार किसान इस ऋण में फंस जाता तो वह हमेशा के लिए कर्जदार हो जाता और अपने बच्चों पर कर्ज छोड़कर मर जाता। इस नकदी फसल के लिए नील व्यवसायी बाजार भाव का 2.5 प्रतिशत ही किसानों को देते थे। वे किसानांे को मजबूर करते थे कि वे इसी कीमत पर अपनी फसल बेचंे नहीं तो उनकी गिरवी रखी हुई सम्पत्ति बर्बाद कर दी जायेगी।

नील की खेती लुईस बोनार्ड द्वारा 1777 में बंगाल में शुरु की गई। ब्रिटिश राज के विस्तार के साथ, नील की खेती बहुत ज्यादा व्यावसायिक लाभ देने वाली होती चली गई क्योकि इसकी माँग यूरोप में बहुत थी। नील के व्यवसायियों ने लाभ कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने क्रूरतापूर्वक किसानों को मजबूर किया कि वे अपने खेतों में अनाज के बदले नील की खेती करें। उन्होनें किसानो को ऊँची ब्याज दर पर ऋण दिया। एक बार किसान इस ऋण में फंस जाता तो वह हमेशा के लिए कर्जदार हो जाता और अपने बच्चों पर कर्ज छोड़कर मर जाता। इस नकदी फसल के लिए नील व्यवसायी बाजार भाव का 2.5 प्रतिशत ही किसानों को देते थे। वे किसानांे को मजबूर करते थे कि वे इसी कीमत पर अपनी फसल बेचंे नहीं तो उनकी गिरवी रखी हुई सम्पत्ति बर्बाद कर दी जायेगी।

1833 के अधिनियम द्वारा नील व्यापारियों को किसानों का शोशण करने का अधिकार मिल गया था। यहाँ तक कि जमींदारों, व्यापारियों और दूसरे प्रभावशाली लोगों ने भी उनका समर्थन किया था। इन्हीं गम्भीर अत्याचारों के खिलाफ किसानों ने विद्रोह किया था। चूंकि किसानों के पास कोई हथियार नहीं थे इसलिए यह पूर्णतः अहिंसक विद्रोह था।

विद्रोह की शुरुआत नादिया से हुई, जहाँ बिश्णुचरण बिसवास और दिगम्बर बिसवास ने नील व्यापारियों के खिलाफ आवाज़ उठायी। यह जंगल मेें आग की तरह मुर्षीदाबाद, बीरभूम, पटना, खुलना, नरैल आदि जगहों पर फैल गया और नील के व्यापारियों को जनता के बीच मुकदमे चलाकर सज़ा दी गई। नील के गोदाम जला दिये गये। कई व्यापारी पकड़े जाने के डर से भाग गये। इस विद्रोह का निशाना जमींदार भी बने। इस विद्रोह को सेना और पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्वक कुचल दिया गया और बड़ी संख्या में किसान मारे गये। केवल कुछ जमींदारो जैसे नरैल के रामरतन मुलिक ने किसानों का समर्थन किया।

B.1 नील विद्रोह के प्रभाव

विद्रोह के सरकार पर गहरे प्रभाव हुए। सरकार ने 1860 में ही ’नील आयोग’ का गठन किया। अपनी रिपोर्ट में इ.डब्ल्यू.एल. टाॅवर ने लिखा, ”नील का एक भी डिब्बा बिना मानवीय खून के धब्बों के इंग्लैण्ड नहीं पहुंचा।” यह किसानों की एक बड़ी जीत थी कि उन्होंने यूरोपियन लोगों के दिलों में ऐसी भावनाएं पैदा की।

विद्रोह के सरकार पर गहरे प्रभाव हुए। सरकार ने 1860 में ही ’नील आयोग’ का गठन किया। अपनी रिपोर्ट में इ.डब्ल्यू.एल. टाॅवर ने लिखा, ”नील का एक भी डिब्बा बिना मानवीय खून के धब्बों के इंग्लैण्ड नहीं पहुंचा।” यह किसानों की एक बड़ी जीत थी कि उन्होंने यूरोपियन लोगों के दिलों में ऐसी भावनाएं पैदा की।B.2 सांस्कृतिक प्रभाव

1859 में दीनबंधु मित्रा ने विद्रोह पर आधारित ’नील दर्पण’ नामक नाटक लिखा। इसे माईकल मधुसूदन दत्त द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित किया गया और रेव. जेम्स लाँग (1814-1887) जो एक मानवतावादी शिक्षाविद् और भारत में मिशनरी थे, द्वारा प्रकाशित किया गया। इसने इंग्लैण्ड में लोगों का ध्यान खींचा जहाँ लोग अपने देशवासियों का वहशीपन देखकर भौंचक्के रह गये। ब्रिटिश सरकार ने रेव. लाँंग पर मुकदमा चलाया और उन्हें सजा भी दी गई। काली प्रसन्न सिंहा ने उन पर लगाये गये दण्ड का भुगतान किया।

यह पहला व्यवसायिक नाटक था जिसे कोलकत्ता के नेशनल थियेटर में मंचित किया गया।

C. संथाल विद्रोह

संथाल प्रदेश का विस्तार उत्तर में बिहार के भागलपुर से दक्षिण में उड़ीसा तक, केन्द्र में राजमहल पहाड़ियों के पास स्थित दामिन-ए-कोह (पहाड़ी की परिधि), एवं हजारीबाग से बंगाल की सीमा तक फैला हुआ है। संथाल आदिवासियों ने जंगल की पूरी उपजाऊ जमीन पर अपना दावा फिर से किया जहाँ पर वे बंगाली और दूसरे व्यापारियों के आने के पहले सदियों से शांतिपूर्वक खेती कर रहे थे। व्यापारियों ने संथाल किसानों को बेशकीमती सामान उधार दिया और बाद में फसल के समय मजबूर किया कि वे ब्याज सहित इसे लौटायें। इस तरह संथाल किसान कर्ज में डूबते गये और व्यापारियों की मांगों के आगे अंततः उन्हें न केवल अपनी फसलें बल्कि मवेशी, हल और जमीनें भी बेचनी पड़ीं। जैसे-जैसे उन पर कर्ज बढ़ता गया उनमें से अधिकांश किसान व्यापारियों के घर बंधुआ मजदूर बनते चले गये।

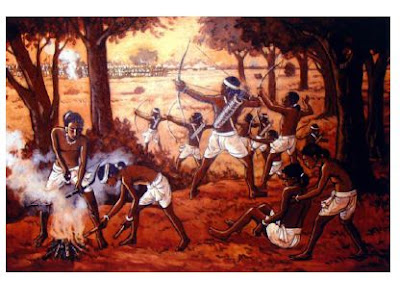

संथाल प्रदेश का विस्तार उत्तर में बिहार के भागलपुर से दक्षिण में उड़ीसा तक, केन्द्र में राजमहल पहाड़ियों के पास स्थित दामिन-ए-कोह (पहाड़ी की परिधि), एवं हजारीबाग से बंगाल की सीमा तक फैला हुआ है। संथाल आदिवासियों ने जंगल की पूरी उपजाऊ जमीन पर अपना दावा फिर से किया जहाँ पर वे बंगाली और दूसरे व्यापारियों के आने के पहले सदियों से शांतिपूर्वक खेती कर रहे थे। व्यापारियों ने संथाल किसानों को बेशकीमती सामान उधार दिया और बाद में फसल के समय मजबूर किया कि वे ब्याज सहित इसे लौटायें। इस तरह संथाल किसान कर्ज में डूबते गये और व्यापारियों की मांगों के आगे अंततः उन्हें न केवल अपनी फसलें बल्कि मवेशी, हल और जमीनें भी बेचनी पड़ीं। जैसे-जैसे उन पर कर्ज बढ़ता गया उनमें से अधिकांश किसान व्यापारियों के घर बंधुआ मजदूर बनते चले गये। भगनादिही के दो भाई - सिधु और कानु - संथाल विद्रोह के नेता बने। यह विद्रोह सम्पूर्ण संथाल परगना में बिहार से उड़ीसा तक फैल गया। अपने न्याय पाने के प्रयासांे से निराश किसानों ने आवाज उठाई -’जमींदारों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों को मार डालो’! इस प्रकार यह एक सामन्तवाद और राज्य के खिलाफ विद्रोह बन गया। कई कुख्यात जमीदार व्यापारी और महाजन चुन-चन कर मार डाले गये। बाद में इतिहासकारों ने विद्रोहियों द्वारा बरती गयी क्रूरता पर आश्चर्य व्यक्त किया। किन्तु शायद वर्शों से की गई उनकी उपेक्षा और कश्टों ने ही किसानों को क्रूर होने पर मजबूर किया। गरीब और भूमिहीन मजदूरों तथा छोटी जाति के ग्रामीण कारिगरों ने भी संथाल विद्रोहियों को समर्थन दिया। उन्होंने अनेक संघर्षों में ब्रिटिश सेना को हरा दिया और प्रशासन को बंगाल में मुर्शिदाबाद से लगाकर बिहार में भागलपुर तक, जहाँ विद्रोहियों ने ब्रिटिश शासन को नुकसान पहुँचाने में सफलता पाई थी, मार्शल लाॅ लागू करने पर मजबूर किया। लगभग दस हजार विद्रोही एक असमान संघर्ष में, जहाँ एक ओर किसानों के हाथों मे तीर कमान थे तो दूसरी ओर बन्दूकों से लैस सैनिक, मारे गये। This content prepared by Civils Tapasya Portal by PT's IAS Academy

भगनादिही के दो भाई - सिधु और कानु - संथाल विद्रोह के नेता बने। यह विद्रोह सम्पूर्ण संथाल परगना में बिहार से उड़ीसा तक फैल गया। अपने न्याय पाने के प्रयासांे से निराश किसानों ने आवाज उठाई -’जमींदारों, पुलिस, सरकारी अधिकारियों को मार डालो’! इस प्रकार यह एक सामन्तवाद और राज्य के खिलाफ विद्रोह बन गया। कई कुख्यात जमीदार व्यापारी और महाजन चुन-चन कर मार डाले गये। बाद में इतिहासकारों ने विद्रोहियों द्वारा बरती गयी क्रूरता पर आश्चर्य व्यक्त किया। किन्तु शायद वर्शों से की गई उनकी उपेक्षा और कश्टों ने ही किसानों को क्रूर होने पर मजबूर किया। गरीब और भूमिहीन मजदूरों तथा छोटी जाति के ग्रामीण कारिगरों ने भी संथाल विद्रोहियों को समर्थन दिया। उन्होंने अनेक संघर्षों में ब्रिटिश सेना को हरा दिया और प्रशासन को बंगाल में मुर्शिदाबाद से लगाकर बिहार में भागलपुर तक, जहाँ विद्रोहियों ने ब्रिटिश शासन को नुकसान पहुँचाने में सफलता पाई थी, मार्शल लाॅ लागू करने पर मजबूर किया। लगभग दस हजार विद्रोही एक असमान संघर्ष में, जहाँ एक ओर किसानों के हाथों मे तीर कमान थे तो दूसरी ओर बन्दूकों से लैस सैनिक, मारे गये। This content prepared by Civils Tapasya Portal by PT's IAS Academy

सभी कोर्स द्विभाषी है - हिंदी माध्यम छात्रों हेतु सर्वश्रेष्ठ | Courses for UPSC IAS preparations : One Year course Two year course Three year course

D. सन्यासी विद्रोह

सन्यासी विद्रोहियांे से आषय उन हिन्दू वैरागियों और मुस्लिम फकीरों से हैं जिन्होनें साधारण जीवन छोड़कर सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया था। 1770 के आसपास के 10-12 वर्शों में इन सन्यासियों ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध विद्रोह किया था।

सन्यासी विद्रोहियांे से आषय उन हिन्दू वैरागियों और मुस्लिम फकीरों से हैं जिन्होनें साधारण जीवन छोड़कर सन्यासी जीवन ग्रहण कर लिया था। 1770 के आसपास के 10-12 वर्शों में इन सन्यासियों ने ब्रिटिश राज के विरुद्ध विद्रोह किया था।

यह विद्रोह राज्य के उत्तर पश्चिम के जलपाई गुढ़ी जंगलों के मुर्षीदाबाद और बैेेकुण्ठपुर तक सीमित था।

बड़ी संख्या में सन्यासी उत्तर भारत से बंगाल के विभिन्न हिस्सों, तथा उत्तर पूर्व में असम तक यात्रा करते थे। इस रास्ते में उनका स्थानीय गाँव प्रमुखों और जमीदारों से सम्पर्क होता था एवं उन्हें पैसा इत्यादि मिलता था। जैसे ही दीवानी के अधिकार ईस्ट इण्यिा कम्पनी के हाथों गये उनकी करों की माँग बढ़ने लगी जो कि स्थानीय जमींदार और गाँव प्रमुख देते गये एवं इस प्रकार वे सन्यासियों को मदद करने योग्य नहीं रहे। फसलों की बर्बादी और अकाल जिसमें लगभग 10 लाख लोग मारे गये, इन घटनाओं ने समस्या को और ज्यादा गंभीर बना दिया था (इसके कारण बड़ी मात्रा में कृषिभूमि बंजर हो गई थी)।

1771, में लगभग 150 सन्यासियों को बिना किसी कारण के अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। इस कारण, रंगपुर के नतोर, जो अब बांग्लादेश में है, में कड़ी हिंसक प्रतिक्रिया हुई। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस आंदोलन को लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला इसलिए इस विद्रोह को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त दो और आंदोलन हुए जिसमें हिन्दू सन्यासियों का एक पंथ 'दशनामी नागा' शामिल हुए। उन पर यह आरोप था कि वे क्षेत्र से गुजरते हुए लोगों को ब्याज पर पैसा उधार देते थे और लौटते हुए वापस इकट्ठा कर लेते थे। अंग्रेजों ने इसे, उनके अधिकार में हस्तक्षेप माना, और दशनामी सन्यासियों को लुटेरे घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने न केवल इस तरह पैसा इकट्ठा करने पर पाबंदी लगाई (जिसके बारे में अंग्रेजों का विचार था कि यह कम्पनी का एकाधिकार है) बल्कि पूरे प्रांत में ही उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

इसके अतिरिक्त दो और आंदोलन हुए जिसमें हिन्दू सन्यासियों का एक पंथ 'दशनामी नागा' शामिल हुए। उन पर यह आरोप था कि वे क्षेत्र से गुजरते हुए लोगों को ब्याज पर पैसा उधार देते थे और लौटते हुए वापस इकट्ठा कर लेते थे। अंग्रेजों ने इसे, उनके अधिकार में हस्तक्षेप माना, और दशनामी सन्यासियों को लुटेरे घोषित कर दिया। अंग्रेजों ने न केवल इस तरह पैसा इकट्ठा करने पर पाबंदी लगाई (जिसके बारे में अंग्रेजों का विचार था कि यह कम्पनी का एकाधिकार है) बल्कि पूरे प्रांत में ही उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

अकाल और उसके आने वाले वर्शोंं में कई संघर्ष हुए; किन्तु ये संघर्ष 1802 तक छुटपुट ही हुए। 18वीं शताब्दी के अन्तिम तीन दशकों में विद्रोह सारे प्रान्त में फैल गये। कम्पनी की सेना ने सन्यासियों और फकीरों को प्रान्त में न घुसने देने की कोशिश की या उन्हें पैसा इकट्ठा नहीं करने दिया गया। यहाँ यह भी देखा गया कि इन संघर्षों में कम्पनी की सेना को हमेशा जीत नहीं मिलती थी। बीरभूम और मिदनापुर जिलों के दूर दराज के घने वन क्षेत्रों में कम्पनी की पकड़ कमजोर थी, जिसके परिणामस्वरुप नागा सन्यासियों के साथ संघर्षों में उन्हे कई बार बड़े नुकसान उठाने पड़ते थे।

सन्यासी विद्रोह उस श्रंष्खला के आरम्भिक विद्रोह थे जिनका सामना अंग्रेजों को बंगाल प्रान्त के पश्चिमी जिलों, जिसमें आज के बिहार, ओड़िशा और पश्चिम बंगाल शामिल थे, में करना पड़ा। मिदनापुर का चुआर विद्रोह 1798-’99 में हुआ, मिदनापुर में ही लिंक विद्रोह 1806 से 1816 तक चला और संथाल विद्रोह ने 1855-’56 में अंगे्रज़ों के लिए भय खड़ा किया।

निःसंदेह इन विद्राहियों को सन्यासी आंदोलन से प्रेरणा मिली। बाद में भारत के पहले आधुनिक उपन्यासकार बंकिमचन्द चटर्जी ने उनके उपन्यास ’आनंद मठ’ में इस कहानी को साहित्य में स्थान दिलाया। उपन्यास ’आनंद मठ’ ने 20वीं शताब्दी के भी कई विद्रोहों को प्रेरित किया और इसका गीत ’वन्दे मातरम’ अब भारत का राष्ट्रीय गीत है।

निःसंदेह इन विद्राहियों को सन्यासी आंदोलन से प्रेरणा मिली। बाद में भारत के पहले आधुनिक उपन्यासकार बंकिमचन्द चटर्जी ने उनके उपन्यास ’आनंद मठ’ में इस कहानी को साहित्य में स्थान दिलाया। उपन्यास ’आनंद मठ’ ने 20वीं शताब्दी के भी कई विद्रोहों को प्रेरित किया और इसका गीत ’वन्दे मातरम’ अब भारत का राष्ट्रीय गीत है।E. वेल्लोर-विद्रोह

वेल्लोर विद्रोह भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े स्तर पर, अंग्रेजों के खिलाफ किया गया पहला विद्रोह था। कई इतिहासकार इसे 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी मानते हैं। यद्यपि यह विद्रोह बहुत कम समय चला और केवल एक ही दिन में समाप्त हो गया, तो भी यह हिंसक और खूनी संघर्ष था और विद्रोहियों ने वेल्लोर किले में घुसकर लगभग 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार दिया था। इस अचानक आये तूफान को अंग्रेज़ों ने रोक दिया और 100 के करीब विद्रोहियों को मार दिया गया; कुछ का कोर्ट मार्शल भी हुआ।

वेल्लोर विद्रोह भारतीय सिपाहियों द्वारा बड़े स्तर पर, अंग्रेजों के खिलाफ किया गया पहला विद्रोह था। कई इतिहासकार इसे 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी मानते हैं। यद्यपि यह विद्रोह बहुत कम समय चला और केवल एक ही दिन में समाप्त हो गया, तो भी यह हिंसक और खूनी संघर्ष था और विद्रोहियों ने वेल्लोर किले में घुसकर लगभग 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार दिया था। इस अचानक आये तूफान को अंग्रेज़ों ने रोक दिया और 100 के करीब विद्रोहियों को मार दिया गया; कुछ का कोर्ट मार्शल भी हुआ।

1857 के विद्रोह के समान ही इस विद्रोह का भी मूल कारण धार्मिक ही था। 1805 में सिपाहियों का ड्रेस कोड़ बदला गया था। नए ड्रेस कोड़ के अनुसार हिन्दू सैनिकों को उनके मस्तक पर किसी भी प्रकार के धार्मिक चिन्हों का उपयोग नहीं करने दिया गया और मुसलमानों को उनकी दाढ़ी और मूंछें साफ करने को कहा गया।

मद्रास के कमाण्डर-इन चीफ (सेना प्रमुख) जनरल सर जान क्रेडाॅक ने सारे सिपाहियों के लिए पगड़ी के स्थान पर गोल-टोपी पहनना अनिवार्य घोषित कर दिया जो मुख्यतः यूरोप और ईसाईयत से संबंध रखती थी। हिन्दू और मुस्लिम दोनांे ही इससे नाराज हुए। अफवाहें यह भी थी कि यह तो उनके ईसाईकरण की शुरुआत थी। इसने सिपाहियों को और ज्यादा क्रोधित किया।

दूसरी ओर अंग्रेज सोच रहे थे कि ऐसा करके वे सैनिकों को ज्यादा अनुशासित व आकर्शक बना पायेंगे। मई 1806 में जब कुछ सैनिकों ने उनकी यूनिफाॅर्म में परिवर्तन का विरोध किया तो उन्हें सेन्ट जाॅर्ज किले में ड़ालकर प्रत्येक को 90 कोड़े मारने की सजा दी गई तथा सेना से निश्कासित कर दिया गया। 19 दूसरे सिपाहियों को जिन्होंने विद्रोह किया था को 50 कोड़े की सजा के बाद ईस्ट इण्डिया कम्पनी से माफी मांगने को कहा गया। इन विद्रोहों को बाद में स्वर्गीय टीपू सुल्तान के बेटों ने भी उकसाया, जो स्वंय भी अंग्रेेजों के खिलाफ सिपाहियों की मदद कर रहे थे।

वेल्लोर किले की सुरक्षा में ब्रिटिश सेना की 4 कम्पनियाँ और मद्रास सेना की 3 बटालियने ”लगी हुई” थी। 10 जुलाई 1806 की अल-सुबह सुबह सिपाहियों ने आक्रमण किया और कर्नल फेनकोर्ट, जो उस किले का कमाण्डर था, को मारकर इसकी षुरुआत की। आगे, 23वीं रेजिमेन्ट के कर्नल मी केराॅस और मेजर आर्मस्ट्रांग को भी सिपाहियों ने मार डाला। मेजर कूट्स जो किले से बाहर था ने रानीपत जाकर कर्नल गिलेस्पी को सूचना दी जो तत्काल किले में पहुँचा।

वेल्लोर किले की सुरक्षा में ब्रिटिश सेना की 4 कम्पनियाँ और मद्रास सेना की 3 बटालियने ”लगी हुई” थी। 10 जुलाई 1806 की अल-सुबह सुबह सिपाहियों ने आक्रमण किया और कर्नल फेनकोर्ट, जो उस किले का कमाण्डर था, को मारकर इसकी षुरुआत की। आगे, 23वीं रेजिमेन्ट के कर्नल मी केराॅस और मेजर आर्मस्ट्रांग को भी सिपाहियों ने मार डाला। मेजर कूट्स जो किले से बाहर था ने रानीपत जाकर कर्नल गिलेस्पी को सूचना दी जो तत्काल किले में पहुँचा।

इसी दौरान, विद्रोहियों ने टीपू सुल्तान के बेटे फतेह हैदर को अपना नया सुल्तान घोषित कर टाइगर (बाघ) के निशान वाला झण्डा किले पर लहरा दिया। इस विद्रोह को अंततः कर्नल गिलेस्पी ने खत्म कर दिया। 800 भारतीय सैनिक इस लड़ाई में मारे गये और 600 सैनिकों को वेल्लोर व त्रिची में कैद कर दिया गया। कुछ विद्रोहियों को गोली मारकर और कुछ को फाँसी देकर मौत के घाट उतार दिया गया और इस प्रकार इस विद्रोह का अंत हुआ।

टीपू सुल्तान के बेटे को कोलकाता (तब कलकत्ता) भेज दिया गया। कमाण्डर-इन-चीफ और गर्वनर को वापस बुला लिया गया। साथ ही सिपाहियों के साथ धार्मिक हस्तक्षेप भी दूर कर दिया गया और भारतीय सिपाहियों को कोड़े मारने की सजा भी बंद की गई।

1806 के वेल्लोर विद्रोह और 1857 के विद्रोह में कुछ समानतायें देखी जा सकती हैं, यद्यपि इनमें से दूसरा बहुत बड़े स्तर पर हुआ था ओैर इसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा जाता है। 1857 में सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर अंग्रेज सत्ता को खत्म करने कि कोशिश की थी जैसा कि 1806 में वेल्लोर विद्राहियों ने टीपू सुल्तान के बेटे को सत्ता देने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं का अपमान भी विद्रोह का एक बड़ा कारण था। This content prepared by Civils Tapasya Portal by PT's IAS Academy

1806 के वेल्लोर विद्रोह और 1857 के विद्रोह में कुछ समानतायें देखी जा सकती हैं, यद्यपि इनमें से दूसरा बहुत बड़े स्तर पर हुआ था ओैर इसे भारतीय स्वतंत्रता का पहला संग्राम कहा जाता है। 1857 में सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को बादशाह घोषित कर अंग्रेज सत्ता को खत्म करने कि कोशिश की थी जैसा कि 1806 में वेल्लोर विद्राहियों ने टीपू सुल्तान के बेटे को सत्ता देने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त सिपाहियों की धार्मिक भावनाओं का अपमान भी विद्रोह का एक बड़ा कारण था। This content prepared by Civils Tapasya Portal by PT's IAS Academy[##link## Read this in English] [##diamond## Go to PT Gurukul for best online courses]

FREE PT APP | CURRENT AFFAIRS Home All Posts Shrutis Power of 10 | CIVILS TAPASYA Home Tapasya Annual Prep - TAP GS-Study Mat. Exams Analyses Downloads | APTITUDE Power of Apti | TEST SERIES | CONTRIBUTE | TESTIMONIALS | PREMIUM PT GURUKUL | PRABODHAN Mastercourse | C.S.E. Self-Prep Online | SANDEEP SIR Site Youtube

नीचे दी गयी कमेंट्स थ्रेड में अपने विचार लिखें!

COMMENTS